2012年06月30日

2012年06月29日

2012年06月29日

2012年06月29日

Gmail見れるようになった

この間「ケータイでGmailが見れなくなった~」って書いたけど、いつもの習慣でログイン画面開いちゃったので、未練がましく(笑)ログイン試してみたら、ログイン出来たよ。

画面も今まで通り。

一体何だったんだろう??

転送設定もしたのに。

まぁ、見れるようになったからいいか。

画面も今まで通り。

一体何だったんだろう??

転送設定もしたのに。

まぁ、見れるようになったからいいか。

タグ :Gmail

2012年06月28日

明日は休み

こんばんは。

明日は用事があるので有休で休み。

さっさと済ませてダラダラしようっと(笑)

今日は久し振りに福島沖で震度4の地震があったね。

職場で避難警報鳴ったよ。

あの音聞くと緊張する。

被害は全く無かったし、避難するほどでもなかったけど、一応フロアの外には出た。

その後、茨城沖もあったみたいだね。

これは「あれ?今揺れた?」程度だった。

そしたら、帰りの電車遅れてるとかー!

数分だったんだけど、いつもの車両じゃなかったせいで座れなかった。

帰りは寝るって決めてるんだけど、今日は寝れなかったから眠い。

明日休みでよかった~

そうそう、デアゴスティーニが完成しましたが、沢山の方からメッセージ頂きまして嬉しい限りです。

最後の最後でサボったディスプレイ編ですが、今後動かして飾り直す機会があれば今度こそちゃんと写真撮ります~

まぁ当分は動かさないだろうけど・・・

明日は用事があるので有休で休み。

さっさと済ませてダラダラしようっと(笑)

今日は久し振りに福島沖で震度4の地震があったね。

職場で避難警報鳴ったよ。

あの音聞くと緊張する。

被害は全く無かったし、避難するほどでもなかったけど、一応フロアの外には出た。

その後、茨城沖もあったみたいだね。

これは「あれ?今揺れた?」程度だった。

そしたら、帰りの電車遅れてるとかー!

数分だったんだけど、いつもの車両じゃなかったせいで座れなかった。

帰りは寝るって決めてるんだけど、今日は寝れなかったから眠い。

明日休みでよかった~

そうそう、デアゴスティーニが完成しましたが、沢山の方からメッセージ頂きまして嬉しい限りです。

最後の最後でサボったディスプレイ編ですが、今後動かして飾り直す機会があれば今度こそちゃんと写真撮ります~

まぁ当分は動かさないだろうけど・・・

2012年06月28日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐ディスプレイ編‐

ついに完成したデアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」!

ディスプレイ編とか書いてるけど、早く飾りたくてまともに写真に撮らなかったんだよねー(笑)

ディスプレイケースは、付属の説明書通りに組み立てればOKです(笑)

組み立てて思ったのは、背面板が若干カーブしてて支柱の溝にはまりにくくて大変だった。

アクリル板の保護シート剥がすの大変だった。

思ってたよりデカかった。

こんな感じです。

甲冑の方は、佩楯をちゃんと結ばないとズレてくる。

鎧立覆いをつけるの忘れないように注意する。

接着が弱いと特に蝶番部分が剥がれるので注意する。

綿手袋をして作業すると汚れが取れるので便利。

こんな感じかな。

何か他にも色々あったような気もするけど、まぁいいか。

完成!

こんな感じになりました~

これにて「戦国甲冑をつくる」製作記は終了です。

見てくれた方、有難う御座いました。

ディスプレイ編とか書いてるけど、早く飾りたくてまともに写真に撮らなかったんだよねー(笑)

ディスプレイケースは、付属の説明書通りに組み立てればOKです(笑)

組み立てて思ったのは、背面板が若干カーブしてて支柱の溝にはまりにくくて大変だった。

アクリル板の保護シート剥がすの大変だった。

思ってたよりデカかった。

こんな感じです。

甲冑の方は、佩楯をちゃんと結ばないとズレてくる。

鎧立覆いをつけるの忘れないように注意する。

接着が弱いと特に蝶番部分が剥がれるので注意する。

綿手袋をして作業すると汚れが取れるので便利。

こんな感じかな。

何か他にも色々あったような気もするけど、まぁいいか。

完成!

こんな感じになりました~

これにて「戦国甲冑をつくる」製作記は終了です。

見てくれた方、有難う御座いました。

2012年06月27日

Gmail見れなくなった

あーあ、ついに私のauガラケーでGmailが見れなくなってしまった。

5月からCookie非対応は見れなくなるとか言ってたけど、今まで何ともなかったから大丈夫なのかと思ってたよ。

今日の昼ぐらいまでは見れたんだけど、ログイン画面が今までと違くなってログインボタンがいくら押しても全く反応しない。

まぁ、2008年ぐらいから使ってるケータイだもんなー

ブログ用でGmail使ってるんだけど、出先でメール確認出来ないのは困ったな。

ケータイのアドレスに転送するしかないのかな?

5月からCookie非対応は見れなくなるとか言ってたけど、今まで何ともなかったから大丈夫なのかと思ってたよ。

今日の昼ぐらいまでは見れたんだけど、ログイン画面が今までと違くなってログインボタンがいくら押しても全く反応しない。

まぁ、2008年ぐらいから使ってるケータイだもんなー

ブログ用でGmail使ってるんだけど、出先でメール確認出来ないのは困ったな。

ケータイのアドレスに転送するしかないのかな?

タグ :Gmail

2012年06月27日

2012年06月26日

ポッカ×戦国BASARA

ようやくGET出来たポッカのバサラ缶。

全然見つからなーい!って無い無い言ってたら、ありますよ~とご親切にお声を掛けて頂いたので、有り難く譲って頂きました。

有難う御座いました!

それにしても、私の探し方が悪かったのかもしれないけど本当に見当たらなかったんだよねー

2012年06月26日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐兜編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★兜編

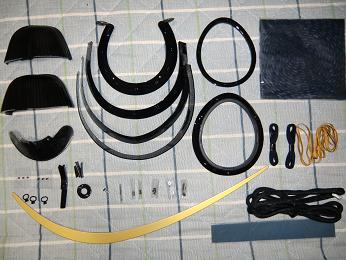

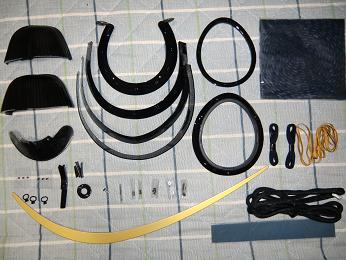

1 パーツを準備する

・1号→①兜鉢

・2号→①兜鉢、⑦ネジ、⑨兜鉢リング

・3号→①腰巻(上)、②腰巻(下)、③四天鋲

・5号→①眉庇、③鋲(中)、④鋲(大)、⑤鋲(小)、⑥鶴首、⑦祓立

・6号→①、②座付き鋲

・12号→③威糸、④

・13号→⑤

・14号→⑨ネジ、⑩忍緒の鐶

・18号→①、③威糸(残り分)、④威糸

・22号→⑧威糸(残り分)、⑨鉢付鋲(大)、⑩鉢付鋲(小)、⑪縁革(※25号の代替品使用)、⑫浮張

・55号→①忍緒、③前立

・つまようじ、プラスドライバー(0番)、はさみ、木工用ボンド、ラジオペンチ、黒糸、針、メジャー、マチ針、洗濯バサミ、マスキングテープ、ピンセット、瞬間接着剤、ボールペン(黒)

・組み立てガイド

2 兜鉢をつくる

・兜鉢の左右を合わせ、兜鉢リングの矢印を合わせてはめ込み、ネジでしめます。

・四天鋲の尖っている方にマスキングテープを巻きます。

・兜鉢の穴(逆さまにした状態で下の穴)に内側から瞬間接着剤を塗り、鋲を差し込んで接着します。

・乾いたらマスキングテープを剥がします。

・腰巻の上下を瞬間接着剤で接着します。

・乾いたら兜鉢と腰巻を瞬間接着剤で接着します。

3 眉庇・祓立をつくる

・鋲(中)の頭にマスキングテープを貼って眉庇の左右の穴に差し込み、兜鉢に仮組します。

・鋲(小)の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼ります。

・兜鉢を裏返しにし、仮組した眉庇の左右の穴に差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

・祓立の穴に鋲(大)を差し込み、マスキングテープを貼ります。

・兜鉢の中央の穴に差し込み、垂直の位置に合わせて祓立の右側にマスキングテープを貼って固定します。

・祓立の左側にマスキングテープを貼り、右側のを剥がして左側と同じように新しく貼ります。

・祓立の裏に瞬間接着剤を塗り、眉庇に接着します。

・乾いたら兜鉢の裏側に鋲(小)を差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

※変色を防ぐため、マスキングテープは24時間以上経ってから剥がします。

4 をつくる

・(四の板)と草摺で残った威糸(山吹)を用意し、畦目をつくります。

・威糸の先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせ、菱縫をします。

・座付き鋲の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼り、透かし彫りの中央の穴に瞬間接着剤を塗って、差し込んで接着します。

・威糸を9等分にカットし、両先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせます。

・(一の板)に威糸を左右の長さが同じになるように通します。

・横から見て平行になるように残りのをすべて繋げます。

・畦目で残った威糸の先端を壺留にし、(一の板)の左端の穴に通して二の板から四の板まで通し、最後は玉結びにしてボンドで固めます。

5 忍緒の鐶・響穴緒・浮張をつける

・兜鉢の内側が四角になっている穴に表側からネジを差し込み、裏側から忍緒の鐶を差し込んで向きを左右になるようにしてドライバーでとめます。

・揺糸耳糸の残りを兜鉢の内側から穴に通し、5mm程残して瞬間接着剤で固定し、再び穴に差し込んで同じように固定します(残り3つもします)

・浮張の一番外側の糸から5mmのところを丸くカットします。

・糸を引っ張って浮張を丸くし、兜鉢に合わせます。

・縁革の裏に縁から5mmの位置にボールペンで線を引きます。

・縁革と浮張をマチ針で仮留めし、縫い合わせ、余った縁革をカットします。

・兜鉢に合わせ、忍緒の鐶の位置に穴を開けます。

・縁革に兜鉢の穴の位置を同じところに鋲用の穴を開けます。

・縁革に兜鉢と眉庇の接する部分に3mm程度の切り込みを入れ、切り込みより後方の縁革を兜鉢に瞬間接着剤で接着します。

・前方の縁革は内側に折り曲げて接着します。

・鋲(大)にマスキングテープを貼り、の穴に差し込んで仮留し、裏側に瞬間接着剤を塗り、鋲(小)を差し込んで固定します。

・余った縁革を10mm×15mmの大きさに4つカットします。

・ボンドで鋲を部分に貼り付けます。

6 忍緒・前立をつける

・忍緒を120cmにカットし、芯にセロテープを巻いて5mmカットします。

・布の内側にボンドを塗って折り込んで接着します。

・ガイド通りに鐶に緒を通します。

・前立の穴に鶴首を差し込み、祓立に差し込みます。

7 兜完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

前立がプラ感たっぷりなのでその内に何とかする予定。

金箔貼ってる方が結構多いようですね。

取りあえず時間が出来たらどうするか考える。

次のディスプレイで終わりです。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★兜編

1 パーツを準備する

・1号→①兜鉢

・2号→①兜鉢、⑦ネジ、⑨兜鉢リング

・3号→①腰巻(上)、②腰巻(下)、③四天鋲

・5号→①眉庇、③鋲(中)、④鋲(大)、⑤鋲(小)、⑥鶴首、⑦祓立

・6号→①、②座付き鋲

・12号→③威糸、④

・13号→⑤

・14号→⑨ネジ、⑩忍緒の鐶

・18号→①、③威糸(残り分)、④威糸

・22号→⑧威糸(残り分)、⑨鉢付鋲(大)、⑩鉢付鋲(小)、⑪縁革(※25号の代替品使用)、⑫浮張

・55号→①忍緒、③前立

・つまようじ、プラスドライバー(0番)、はさみ、木工用ボンド、ラジオペンチ、黒糸、針、メジャー、マチ針、洗濯バサミ、マスキングテープ、ピンセット、瞬間接着剤、ボールペン(黒)

・組み立てガイド

2 兜鉢をつくる

・兜鉢の左右を合わせ、兜鉢リングの矢印を合わせてはめ込み、ネジでしめます。

・四天鋲の尖っている方にマスキングテープを巻きます。

・兜鉢の穴(逆さまにした状態で下の穴)に内側から瞬間接着剤を塗り、鋲を差し込んで接着します。

・乾いたらマスキングテープを剥がします。

・腰巻の上下を瞬間接着剤で接着します。

・乾いたら兜鉢と腰巻を瞬間接着剤で接着します。

3 眉庇・祓立をつくる

・鋲(中)の頭にマスキングテープを貼って眉庇の左右の穴に差し込み、兜鉢に仮組します。

・鋲(小)の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼ります。

・兜鉢を裏返しにし、仮組した眉庇の左右の穴に差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

・祓立の穴に鋲(大)を差し込み、マスキングテープを貼ります。

・兜鉢の中央の穴に差し込み、垂直の位置に合わせて祓立の右側にマスキングテープを貼って固定します。

・祓立の左側にマスキングテープを貼り、右側のを剥がして左側と同じように新しく貼ります。

・祓立の裏に瞬間接着剤を塗り、眉庇に接着します。

・乾いたら兜鉢の裏側に鋲(小)を差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

※変色を防ぐため、マスキングテープは24時間以上経ってから剥がします。

4 をつくる

・(四の板)と草摺で残った威糸(山吹)を用意し、畦目をつくります。

・威糸の先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせ、菱縫をします。

・座付き鋲の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼り、透かし彫りの中央の穴に瞬間接着剤を塗って、差し込んで接着します。

・威糸を9等分にカットし、両先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせます。

・(一の板)に威糸を左右の長さが同じになるように通します。

・横から見て平行になるように残りのをすべて繋げます。

・畦目で残った威糸の先端を壺留にし、(一の板)の左端の穴に通して二の板から四の板まで通し、最後は玉結びにしてボンドで固めます。

5 忍緒の鐶・響穴緒・浮張をつける

・兜鉢の内側が四角になっている穴に表側からネジを差し込み、裏側から忍緒の鐶を差し込んで向きを左右になるようにしてドライバーでとめます。

・揺糸耳糸の残りを兜鉢の内側から穴に通し、5mm程残して瞬間接着剤で固定し、再び穴に差し込んで同じように固定します(残り3つもします)

・浮張の一番外側の糸から5mmのところを丸くカットします。

・糸を引っ張って浮張を丸くし、兜鉢に合わせます。

・縁革の裏に縁から5mmの位置にボールペンで線を引きます。

・縁革と浮張をマチ針で仮留めし、縫い合わせ、余った縁革をカットします。

・兜鉢に合わせ、忍緒の鐶の位置に穴を開けます。

・縁革に兜鉢の穴の位置を同じところに鋲用の穴を開けます。

・縁革に兜鉢と眉庇の接する部分に3mm程度の切り込みを入れ、切り込みより後方の縁革を兜鉢に瞬間接着剤で接着します。

・前方の縁革は内側に折り曲げて接着します。

・鋲(大)にマスキングテープを貼り、の穴に差し込んで仮留し、裏側に瞬間接着剤を塗り、鋲(小)を差し込んで固定します。

・余った縁革を10mm×15mmの大きさに4つカットします。

・ボンドで鋲を部分に貼り付けます。

6 忍緒・前立をつける

・忍緒を120cmにカットし、芯にセロテープを巻いて5mmカットします。

・布の内側にボンドを塗って折り込んで接着します。

・ガイド通りに鐶に緒を通します。

・前立の穴に鶴首を差し込み、祓立に差し込みます。

7 兜完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

前立がプラ感たっぷりなのでその内に何とかする予定。

金箔貼ってる方が結構多いようですね。

取りあえず時間が出来たらどうするか考える。

次のディスプレイで終わりです。

2012年06月25日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐籠手編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★籠手編

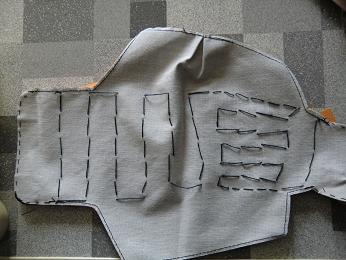

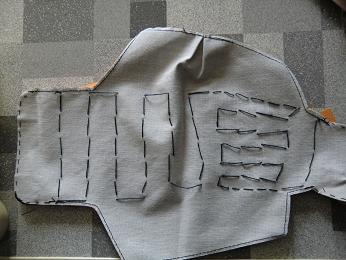

1 パーツを準備する

・21号→③麻糸(残り分)

・27号→⑦籠手冠板

・28号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖、⑧ラジオペンチ

・29号→⑨鎖

・31号→①鎖、②射向大指、③射向手甲

・32号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋

・33号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐、⑥ポンチ

・34号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・36号→③籠手冠板

・37号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖

・38号→⑨鎖

・41号→①馬手大指、②馬手手甲、③鎖

・42号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋、④麻糸

・43号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐

・44号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、修正ペン(白)、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、マスキングテープ、ダンボール、カッター、ピンセット、瞬間接着剤、紙ヤスリ、ボールペン(黒)、目打ち、ハンマー、油性マジック(黒)

・組み立てガイド

2 篠をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・28号と37号の鎖をほどきます(広げればどうせポロポロ外れてしまうのと、全部繋がった状態だと篠に繋げにくいのでこのようにしました)

・ガイドではまず篠の右側の穴に鎖を繋げて広げたパーツを閉じてからまた広げて篠を繋げていますが、そんな面倒臭い事はしたくないので鎖と篠を順番通りに繋げていきます。

3 手甲をつくる

・31号と41号のパーツを用意します。

・篠をつくった時に余った鎖を使い、大指を手甲を繋ぎます。

・ガイドのように両端の鎖を繋げます。

・上下に注意しながら手甲に鎖を繋げます。

4 冠板と篠と手甲をつける

・29号と38号の鎖を用意します。

・長い針金を外し、鎖の穴につまようじを刺して鎖を固定し、台紙の赤部分の鎖に修正ペンで印をつけます(印をつけなくてもできます)

・赤部分の鎖を外し、左端の細い鎖をガイドのように繋ぎます。

・向きに注意しながら冠板に繋げます。

・篠を繋げます。

・手甲を繋げます。

5 家地に鎖をつける

・家地表に籠手を乗せ、冠板がずれないように洗濯バサミで固定します。

・黒糸を40cm程カットして、冠板を縁革と家地に挟み込んで縫いつけます。

・最後はすでについている縁革と5mm程重なるところまで縫ったら玉留めにします。

・余った縁革をカットします。

・手甲部分も同じようにします。

・籠手の鎖が重ならないように広げてマスキングテープで固定します。

・梱包材のダンボールに3cm×3cmの穴を開けます。

・麻糸を180cm程度カットし、ダンボールに家地を乗せてガイドのように縫いつけます。

・最後は玉留めにします。

6 手首の緒をつくる

・手首の緒留紐を半分にカットします。

・目打ちでガイドの位置に穴を開けます。

・手首の緒留紐を穴に通し、1cm程度の輪を作ります。

・手首の緒に笠鞐と責鞐を通し、留紐の輪に通します。

・籠手を左右に畳んでマスキングテープで固定し、責鞐と笠鞐の位置を合わせて留めます。

・余分な部分をカットし、先端を瞬間接着剤でつけ、接着部を輪の中に入れて隠します。

7 家地裏と手甲裏韋をつける

・家地裏を籠手に合わせて洗濯バサミで固定し、はみ出た部分をカットします。

・洗濯バサミを外して縁革にボンドをつけて家地裏と接着します(最上部は接着しない)

・手甲裏韋を手甲の穴に合わせ、はみ出た部分をカットします。

・ボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

8 千鳥掛の緒を通す

・33号のガイドに合わせて縁革にボールペンで印をつけてポンチで穴を開けます。

・千鳥掛の緒の片方を4cm程ほどいて両サイドをカットしてセロハンテープで巻いて尖らせ、反対側は結んでボンドで固定します。

・ガイドのように緒を通していき、最後は結んでボンドで固めます(もう片方は左右逆になります)

9 綰をつくる

・籠手の綰を22cm、15cm、14cmを2本ずつにカットする。

・手甲の穴に目打ちを刺して穴を開けて22cmの綰を裏側から差し込んで2cm程度残し、左右均等になるように合わせます。

・綰を反対側の穴に通し、裏でまた反対側の穴に通し、瞬間接着剤で固定しながら木瓜結びを作ります。

・14cmにカットした綰に笠鞐を通します。

・籠手の上部の穴に目打ちを刺して穴を開けて表側から綰を差し込んで3cm程度残します。

・綰を反対側の穴に通し、表でまた反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

・籠手上部の家地と縁革をボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

・15cmにカットした綰に責鞐を通します。

・銅の肩上の穴に通し、はみ出ないように調整します。

・肩上の外側で綰を反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

10 籠手完成

・鎖の塗料剥がれがあったら、油性マジックで塗ります。

・籠手を胴に繋げます。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

籠手は結構裁縫に時間掛った。

鎖の塗料も剥がれやすかったというか、鎖がくっついてたのが多くて、解すと塗料も剥がれるって感じだった。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★籠手編

1 パーツを準備する

・21号→③麻糸(残り分)

・27号→⑦籠手冠板

・28号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖、⑧ラジオペンチ

・29号→⑨鎖

・31号→①鎖、②射向大指、③射向手甲

・32号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋

・33号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐、⑥ポンチ

・34号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・36号→③籠手冠板

・37号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖

・38号→⑨鎖

・41号→①馬手大指、②馬手手甲、③鎖

・42号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋、④麻糸

・43号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐

・44号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、修正ペン(白)、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、マスキングテープ、ダンボール、カッター、ピンセット、瞬間接着剤、紙ヤスリ、ボールペン(黒)、目打ち、ハンマー、油性マジック(黒)

・組み立てガイド

2 篠をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・28号と37号の鎖をほどきます(広げればどうせポロポロ外れてしまうのと、全部繋がった状態だと篠に繋げにくいのでこのようにしました)

・ガイドではまず篠の右側の穴に鎖を繋げて広げたパーツを閉じてからまた広げて篠を繋げていますが、そんな面倒臭い事はしたくないので鎖と篠を順番通りに繋げていきます。

3 手甲をつくる

・31号と41号のパーツを用意します。

・篠をつくった時に余った鎖を使い、大指を手甲を繋ぎます。

・ガイドのように両端の鎖を繋げます。

・上下に注意しながら手甲に鎖を繋げます。

4 冠板と篠と手甲をつける

・29号と38号の鎖を用意します。

・長い針金を外し、鎖の穴につまようじを刺して鎖を固定し、台紙の赤部分の鎖に修正ペンで印をつけます(印をつけなくてもできます)

・赤部分の鎖を外し、左端の細い鎖をガイドのように繋ぎます。

・向きに注意しながら冠板に繋げます。

・篠を繋げます。

・手甲を繋げます。

5 家地に鎖をつける

・家地表に籠手を乗せ、冠板がずれないように洗濯バサミで固定します。

・黒糸を40cm程カットして、冠板を縁革と家地に挟み込んで縫いつけます。

・最後はすでについている縁革と5mm程重なるところまで縫ったら玉留めにします。

・余った縁革をカットします。

・手甲部分も同じようにします。

・籠手の鎖が重ならないように広げてマスキングテープで固定します。

・梱包材のダンボールに3cm×3cmの穴を開けます。

・麻糸を180cm程度カットし、ダンボールに家地を乗せてガイドのように縫いつけます。

・最後は玉留めにします。

6 手首の緒をつくる

・手首の緒留紐を半分にカットします。

・目打ちでガイドの位置に穴を開けます。

・手首の緒留紐を穴に通し、1cm程度の輪を作ります。

・手首の緒に笠鞐と責鞐を通し、留紐の輪に通します。

・籠手を左右に畳んでマスキングテープで固定し、責鞐と笠鞐の位置を合わせて留めます。

・余分な部分をカットし、先端を瞬間接着剤でつけ、接着部を輪の中に入れて隠します。

7 家地裏と手甲裏韋をつける

・家地裏を籠手に合わせて洗濯バサミで固定し、はみ出た部分をカットします。

・洗濯バサミを外して縁革にボンドをつけて家地裏と接着します(最上部は接着しない)

・手甲裏韋を手甲の穴に合わせ、はみ出た部分をカットします。

・ボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

8 千鳥掛の緒を通す

・33号のガイドに合わせて縁革にボールペンで印をつけてポンチで穴を開けます。

・千鳥掛の緒の片方を4cm程ほどいて両サイドをカットしてセロハンテープで巻いて尖らせ、反対側は結んでボンドで固定します。

・ガイドのように緒を通していき、最後は結んでボンドで固めます(もう片方は左右逆になります)

9 綰をつくる

・籠手の綰を22cm、15cm、14cmを2本ずつにカットする。

・手甲の穴に目打ちを刺して穴を開けて22cmの綰を裏側から差し込んで2cm程度残し、左右均等になるように合わせます。

・綰を反対側の穴に通し、裏でまた反対側の穴に通し、瞬間接着剤で固定しながら木瓜結びを作ります。

・14cmにカットした綰に笠鞐を通します。

・籠手の上部の穴に目打ちを刺して穴を開けて表側から綰を差し込んで3cm程度残します。

・綰を反対側の穴に通し、表でまた反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

・籠手上部の家地と縁革をボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

・15cmにカットした綰に責鞐を通します。

・銅の肩上の穴に通し、はみ出ないように調整します。

・肩上の外側で綰を反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

10 籠手完成

・鎖の塗料剥がれがあったら、油性マジックで塗ります。

・籠手を胴に繋げます。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

籠手は結構裁縫に時間掛った。

鎖の塗料も剥がれやすかったというか、鎖がくっついてたのが多くて、解すと塗料も剥がれるって感じだった。

2012年06月24日

2012年06月24日

両手

最近、両手が塞がる事が多くなった。

左手にケータイ、右手にペンをはさんでマウスを動かしつつキーボードも打ち、手を右にスライドさせて書類書きが最近の夜のスタイルになってる。

1つずつ片付ける方が効率がいい気もするけど、どれもこれも期限があって終わらせなきゃいけないから同時進行。

最近ようやく慣れてきたからスピードもあがった。

まだスマホにしてなくてよかった。

スマホを片手操作は無理だ。

まぁ、最初から期限に間に合うように片付けとけって話だけど(笑)

やる気の問題なんだよねー

やる気無い時って全く手に付かないんだよ。

さて、もうちょっとしたら寝ようかな。

左手にケータイ、右手にペンをはさんでマウスを動かしつつキーボードも打ち、手を右にスライドさせて書類書きが最近の夜のスタイルになってる。

1つずつ片付ける方が効率がいい気もするけど、どれもこれも期限があって終わらせなきゃいけないから同時進行。

最近ようやく慣れてきたからスピードもあがった。

まだスマホにしてなくてよかった。

スマホを片手操作は無理だ。

まぁ、最初から期限に間に合うように片付けとけって話だけど(笑)

やる気の問題なんだよねー

やる気無い時って全く手に付かないんだよ。

さて、もうちょっとしたら寝ようかな。

2012年06月23日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐臑当編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★臑当編

1 パーツを準備する

・46号→②威糸、④臑当内の板、⑤立挙内の板

・47号→①臑当中の板、②立挙中の板

・48号→①立挙外の板、②臑当外の板

・51号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③臑当家地、④家地裏、⑤威糸

・52号→①立挙中の板、②臑当中の板、③威糸、④立挙内の板、⑤臑当内の板

・53号→①臑当外の板、②立挙外の板

・54号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③家地裏、④臑当家地

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、黒い紙、目打ち、トイレットペーパーの芯

・組み立てガイド

※臑当の家地の革部分が左右違う事で代替品を使う場合は上記に置き換えて下さい。

2 内の板をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを1本つくり、10cmの方を両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当内の板に通します。

・臑当内の板から出ている威糸を立挙内の板の穴に通します。

・ガイドのように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

3 中の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmと15cmにカットし、10cmの方を両端を尖らせ、15cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当中の板に通します。

・臑当中の板から出ている威糸を立挙中の板の穴に通します。

・内の板のように15cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

4 外の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを、45cmを1本つくり、10cmを両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせ、45cmは片方尖らせ、もう片方は壺留にします。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当外の板に通します。

・臑当外の板から出ている威糸を立挙外の板の穴に通します。

・内の板のように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

5 臑当を繋げる

・45cmにカットしておいた威糸を中の板と内の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸を壺留にし、中の板と外の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

6 臑当に家地をつける

・51号の威糸を半分にカットし、先端を尖らせ、反対側は壺留にします。

・繋げた臑当を家地に合わせ、ガイド通りに家地に穴を開けて威糸を通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸の先端を壺留にし、同じように立挙の横方向の穴にも威糸を通します。

7 臑当に緒をつける

・臑当の緒(上下)の開いている先端を内側に5mm程押しこんでボンドで接着します。

・臑当の残っている穴(2つ穴×5か所)に目打ちを刺して家地に穴をあけます。

・臑当下部の革部分に中央の2つ穴と同じ高さに穴を開けます。

・先程余った威糸を臑当上部の2つ穴の裏側から通し、先端部をボンドで家地に接着します。

・長い方の緒を威糸で巻いて直径5mm程度の輪を作り、そのままもう1つの穴に威糸を通して裏側でボンドで接着します。

・すべての穴で同じ作業をし、緒をつけます(短い方の緒は臑当下部で使用します)

8 臑当に家地裏をつける

・家地裏を臑当に合わせ、余分な部分をカットします。

・家地の端にボンドを塗って家地裏を仮留めします。

・縁革の裏にボンドを塗って家地裏に被せて接着します。

・まつり縫いで仕上げます。

9 臑当の芯をつくる

・55号が送られてきた時に入っていた黒い紙を適当な大きさにカットします。

・トイレットペーパーの芯に巻きます。

※ガイドに何でもいいと書いてあるのでなんでもいいです。

10 臑当完成

・臑当を黒い紙を巻いたトイレットペーパーの芯に巻き、緒を1周させて前で固結びします。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

革部分に穴を開けるのが結構大変だったかな。

甲冑は完成したけど、製作記は遅れてるので残りもさっさとUPする予定。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★臑当編

1 パーツを準備する

・46号→②威糸、④臑当内の板、⑤立挙内の板

・47号→①臑当中の板、②立挙中の板

・48号→①立挙外の板、②臑当外の板

・51号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③臑当家地、④家地裏、⑤威糸

・52号→①立挙中の板、②臑当中の板、③威糸、④立挙内の板、⑤臑当内の板

・53号→①臑当外の板、②立挙外の板

・54号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③家地裏、④臑当家地

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、黒い紙、目打ち、トイレットペーパーの芯

・組み立てガイド

※臑当の家地の革部分が左右違う事で代替品を使う場合は上記に置き換えて下さい。

2 内の板をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを1本つくり、10cmの方を両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当内の板に通します。

・臑当内の板から出ている威糸を立挙内の板の穴に通します。

・ガイドのように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

3 中の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmと15cmにカットし、10cmの方を両端を尖らせ、15cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当中の板に通します。

・臑当中の板から出ている威糸を立挙中の板の穴に通します。

・内の板のように15cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

4 外の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを、45cmを1本つくり、10cmを両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせ、45cmは片方尖らせ、もう片方は壺留にします。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当外の板に通します。

・臑当外の板から出ている威糸を立挙外の板の穴に通します。

・内の板のように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

5 臑当を繋げる

・45cmにカットしておいた威糸を中の板と内の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸を壺留にし、中の板と外の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

6 臑当に家地をつける

・51号の威糸を半分にカットし、先端を尖らせ、反対側は壺留にします。

・繋げた臑当を家地に合わせ、ガイド通りに家地に穴を開けて威糸を通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸の先端を壺留にし、同じように立挙の横方向の穴にも威糸を通します。

7 臑当に緒をつける

・臑当の緒(上下)の開いている先端を内側に5mm程押しこんでボンドで接着します。

・臑当の残っている穴(2つ穴×5か所)に目打ちを刺して家地に穴をあけます。

・臑当下部の革部分に中央の2つ穴と同じ高さに穴を開けます。

・先程余った威糸を臑当上部の2つ穴の裏側から通し、先端部をボンドで家地に接着します。

・長い方の緒を威糸で巻いて直径5mm程度の輪を作り、そのままもう1つの穴に威糸を通して裏側でボンドで接着します。

・すべての穴で同じ作業をし、緒をつけます(短い方の緒は臑当下部で使用します)

8 臑当に家地裏をつける

・家地裏を臑当に合わせ、余分な部分をカットします。

・家地の端にボンドを塗って家地裏を仮留めします。

・縁革の裏にボンドを塗って家地裏に被せて接着します。

・まつり縫いで仕上げます。

9 臑当の芯をつくる

・55号が送られてきた時に入っていた黒い紙を適当な大きさにカットします。

・トイレットペーパーの芯に巻きます。

※ガイドに何でもいいと書いてあるのでなんでもいいです。

10 臑当完成

・臑当を黒い紙を巻いたトイレットペーパーの芯に巻き、緒を1周させて前で固結びします。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

革部分に穴を開けるのが結構大変だったかな。

甲冑は完成したけど、製作記は遅れてるので残りもさっさとUPする予定。

2012年06月23日

2012年06月22日

2012年06月21日

2012年06月20日

2012年06月19日

台風接近中

風雨が強くなってきた。

明日休みなのか帰るまでに決まらなくて、後で連絡するって事だったんだけど連絡こなかったよ。

明日は寝てようと思ってたのに、普通に起きて連絡しなきゃダメじゃないか。

休校とか電車運休とか結構決まってるね。

もう面倒臭いから仕事休みでいいよ。

その為に仕事多めにやったんだし。

ていうか、もう休む気満々だからやる気でないわ(笑)

台風のピークが深夜みたいだから、どうせ風の音とかうるさくて眠れないだろうし、夜更かししたいんだよねー

でも夜更かしして仕事になった場合大変なんだよな。

でも絶対目が覚めるだろうし、布団の中でただ起きてるのは時間勿体ないしなー

まぁ、1日ぐらい寝なくたって何とかなるか。

やる事いっぱいあって忙しいし。

取りあえず眠くなるまで起きてようっと。

明日休みなのか帰るまでに決まらなくて、後で連絡するって事だったんだけど連絡こなかったよ。

明日は寝てようと思ってたのに、普通に起きて連絡しなきゃダメじゃないか。

休校とか電車運休とか結構決まってるね。

もう面倒臭いから仕事休みでいいよ。

その為に仕事多めにやったんだし。

ていうか、もう休む気満々だからやる気でないわ(笑)

台風のピークが深夜みたいだから、どうせ風の音とかうるさくて眠れないだろうし、夜更かししたいんだよねー

でも夜更かしして仕事になった場合大変なんだよな。

でも絶対目が覚めるだろうし、布団の中でただ起きてるのは時間勿体ないしなー

まぁ、1日ぐらい寝なくたって何とかなるか。

やる事いっぱいあって忙しいし。

取りあえず眠くなるまで起きてようっと。

タグ :台風