2015年12月17日

コレクションケース製作

昨日載せたコレクションケースだけど、いくつか条件があった。

・安く済ませる

・置く場所にピッタリの大きさ

・アクリル板使用

・出来るだけ埃が入らないようにする

・可動式板

最初は既製品の本棚にアクリル板付けるだけにしようと思ったんだけど、丁度いい大きさのがなかった。

本棚って漫画本の大きさとかに合わせてあるから高さが90cmとか180cmとかで、私が欲しかったのは120cmぐらい。

120cmぐらいのってあまり無くて、あってもアクリル板を付けた時に隙間が出来そうなのとか価格が高いのとかだったから既製品は除外。

自作する事に決めたけど、可動板式にするのが面倒臭い。

キャスター付きの押入れ収納タイプの本棚を使ってるんだけど、詰め込み過ぎてスムーズに動かないし、可動板式だけど穴の位置が微妙で余る部分があって失敗したなーって思ってたんだよね。

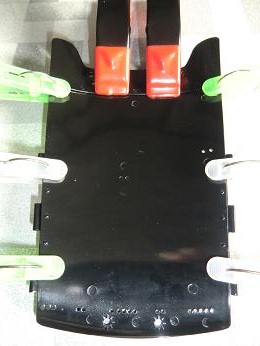

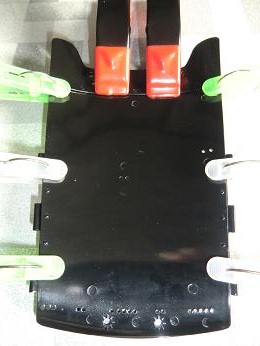

それを思い出して大きさ測ったら置く場所にピッタリという奇跡。

幅75×高さ60×奥行き20。

キャスターを外して、これを2段重ねて使う事に決定。

これは確かホームセンターで1980円ぐらいで買ったやつだから安い。

埃が入らないように1枚のアクリル板でピッタリと扉を付ける事にした。

アクリル板2mm厚が2枚で2500円ぐらい。

これをPカッターでカット。

Pカッターは元々持ってたやつでいくらか忘れた。

アクリル製蝶番6枚で600円ぐらい。

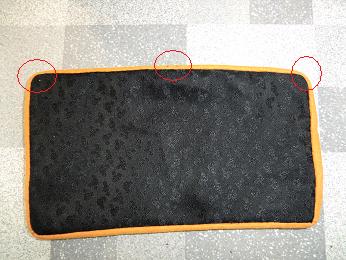

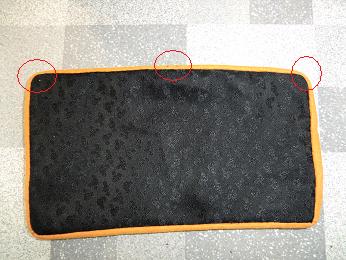

本棚に固定する側に穴をあけ、アクリル板には端と中央の3か所にアクリル用接着剤で貼り付けた。

接着剤は元々持ってたやつでこれもいくらか忘れた。

取っ手はカットして余ったアクリル板でL字の形になるように作成。

マグネットキャッチャーをどうするか迷ったんだよね。

フィギュアの足のところとかにキャッチがあったら邪魔になるかもしれないし、何か見た目悪いよなって事で、磁石を仕込む事にした。

L字取っ手のアクリル扉に貼り付ける側に穴をあけ、ちょっと強力なネオジウム磁石をその穴に突っ込んだ。

ネオジウム磁石は10個で75円だった。安っ。

本棚の方にも穴をあけて磁石仕込むつもりだったんだけど、深さ調整が面倒臭いって事で元々持ってた鉄板を小さくカットしてそれを強力両面テープで貼り付けた。

鉄板と両面テープはいくらか忘れた。

受け座が厚いと隙間が出来て埃入ってくるから、鉄板で丁度いい感じになった。

取っ手くっ付けて、本棚にアクリル扉を木ねじで固定。

木ねじはいっぱい入ってて200円ぐらいのやつ。

本当は蝶番の部分の本棚側を彫って蝶番が埋まるようにするんだけど、面倒臭いからしなかった。

というのも、元々キャスター付ける為の凸凹があって微妙に平らじゃないから2段重ねた時に丁度いい隙間が出来るから埋めなくても問題ない。

上段の方もその上に何か置く訳でもないから蝶番が出っ張ってても問題ない。

そんなに厚くもないし。

これを2段重ねにして、背面3か所、側面2か所をI字プレートで固定。

I字プレートは1枚25円ぐらい。

一番下に転倒防止措置をして完成。

思い描いてたものが出来て満足。

そんなに時間もお金も掛からなかったし。

元々持ってたものは省いて、今回出費した分だけを計算すると3500円ぐらいか。

予想以上に安く済んだな。

基本、いかに安くいかに簡単に作るかっていう感じでやってるから今回は上出来。

・安く済ませる

・置く場所にピッタリの大きさ

・アクリル板使用

・出来るだけ埃が入らないようにする

・可動式板

最初は既製品の本棚にアクリル板付けるだけにしようと思ったんだけど、丁度いい大きさのがなかった。

本棚って漫画本の大きさとかに合わせてあるから高さが90cmとか180cmとかで、私が欲しかったのは120cmぐらい。

120cmぐらいのってあまり無くて、あってもアクリル板を付けた時に隙間が出来そうなのとか価格が高いのとかだったから既製品は除外。

自作する事に決めたけど、可動板式にするのが面倒臭い。

キャスター付きの押入れ収納タイプの本棚を使ってるんだけど、詰め込み過ぎてスムーズに動かないし、可動板式だけど穴の位置が微妙で余る部分があって失敗したなーって思ってたんだよね。

それを思い出して大きさ測ったら置く場所にピッタリという奇跡。

幅75×高さ60×奥行き20。

キャスターを外して、これを2段重ねて使う事に決定。

これは確かホームセンターで1980円ぐらいで買ったやつだから安い。

埃が入らないように1枚のアクリル板でピッタリと扉を付ける事にした。

アクリル板2mm厚が2枚で2500円ぐらい。

これをPカッターでカット。

Pカッターは元々持ってたやつでいくらか忘れた。

アクリル製蝶番6枚で600円ぐらい。

本棚に固定する側に穴をあけ、アクリル板には端と中央の3か所にアクリル用接着剤で貼り付けた。

接着剤は元々持ってたやつでこれもいくらか忘れた。

取っ手はカットして余ったアクリル板でL字の形になるように作成。

マグネットキャッチャーをどうするか迷ったんだよね。

フィギュアの足のところとかにキャッチがあったら邪魔になるかもしれないし、何か見た目悪いよなって事で、磁石を仕込む事にした。

L字取っ手のアクリル扉に貼り付ける側に穴をあけ、ちょっと強力なネオジウム磁石をその穴に突っ込んだ。

ネオジウム磁石は10個で75円だった。安っ。

本棚の方にも穴をあけて磁石仕込むつもりだったんだけど、深さ調整が面倒臭いって事で元々持ってた鉄板を小さくカットしてそれを強力両面テープで貼り付けた。

鉄板と両面テープはいくらか忘れた。

受け座が厚いと隙間が出来て埃入ってくるから、鉄板で丁度いい感じになった。

取っ手くっ付けて、本棚にアクリル扉を木ねじで固定。

木ねじはいっぱい入ってて200円ぐらいのやつ。

本当は蝶番の部分の本棚側を彫って蝶番が埋まるようにするんだけど、面倒臭いからしなかった。

というのも、元々キャスター付ける為の凸凹があって微妙に平らじゃないから2段重ねた時に丁度いい隙間が出来るから埋めなくても問題ない。

上段の方もその上に何か置く訳でもないから蝶番が出っ張ってても問題ない。

そんなに厚くもないし。

これを2段重ねにして、背面3か所、側面2か所をI字プレートで固定。

I字プレートは1枚25円ぐらい。

一番下に転倒防止措置をして完成。

思い描いてたものが出来て満足。

そんなに時間もお金も掛からなかったし。

元々持ってたものは省いて、今回出費した分だけを計算すると3500円ぐらいか。

予想以上に安く済んだな。

基本、いかに安くいかに簡単に作るかっていう感じでやってるから今回は上出来。

タグ :コレクションケース

2012年06月28日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐ディスプレイ編‐

ついに完成したデアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」!

ディスプレイ編とか書いてるけど、早く飾りたくてまともに写真に撮らなかったんだよねー(笑)

ディスプレイケースは、付属の説明書通りに組み立てればOKです(笑)

組み立てて思ったのは、背面板が若干カーブしてて支柱の溝にはまりにくくて大変だった。

アクリル板の保護シート剥がすの大変だった。

思ってたよりデカかった。

こんな感じです。

甲冑の方は、佩楯をちゃんと結ばないとズレてくる。

鎧立覆いをつけるの忘れないように注意する。

接着が弱いと特に蝶番部分が剥がれるので注意する。

綿手袋をして作業すると汚れが取れるので便利。

こんな感じかな。

何か他にも色々あったような気もするけど、まぁいいか。

完成!

こんな感じになりました~

これにて「戦国甲冑をつくる」製作記は終了です。

見てくれた方、有難う御座いました。

ディスプレイ編とか書いてるけど、早く飾りたくてまともに写真に撮らなかったんだよねー(笑)

ディスプレイケースは、付属の説明書通りに組み立てればOKです(笑)

組み立てて思ったのは、背面板が若干カーブしてて支柱の溝にはまりにくくて大変だった。

アクリル板の保護シート剥がすの大変だった。

思ってたよりデカかった。

こんな感じです。

甲冑の方は、佩楯をちゃんと結ばないとズレてくる。

鎧立覆いをつけるの忘れないように注意する。

接着が弱いと特に蝶番部分が剥がれるので注意する。

綿手袋をして作業すると汚れが取れるので便利。

こんな感じかな。

何か他にも色々あったような気もするけど、まぁいいか。

完成!

こんな感じになりました~

これにて「戦国甲冑をつくる」製作記は終了です。

見てくれた方、有難う御座いました。

2012年06月26日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐兜編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

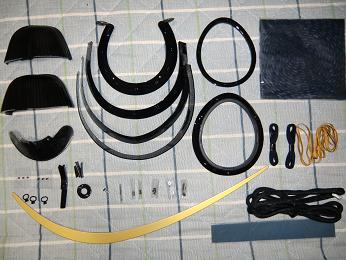

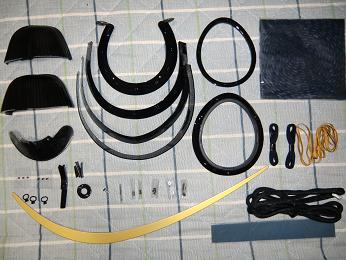

★兜編

1 パーツを準備する

・1号→①兜鉢

・2号→①兜鉢、⑦ネジ、⑨兜鉢リング

・3号→①腰巻(上)、②腰巻(下)、③四天鋲

・5号→①眉庇、③鋲(中)、④鋲(大)、⑤鋲(小)、⑥鶴首、⑦祓立

・6号→①、②座付き鋲

・12号→③威糸、④

・13号→⑤

・14号→⑨ネジ、⑩忍緒の鐶

・18号→①、③威糸(残り分)、④威糸

・22号→⑧威糸(残り分)、⑨鉢付鋲(大)、⑩鉢付鋲(小)、⑪縁革(※25号の代替品使用)、⑫浮張

・55号→①忍緒、③前立

・つまようじ、プラスドライバー(0番)、はさみ、木工用ボンド、ラジオペンチ、黒糸、針、メジャー、マチ針、洗濯バサミ、マスキングテープ、ピンセット、瞬間接着剤、ボールペン(黒)

・組み立てガイド

2 兜鉢をつくる

・兜鉢の左右を合わせ、兜鉢リングの矢印を合わせてはめ込み、ネジでしめます。

・四天鋲の尖っている方にマスキングテープを巻きます。

・兜鉢の穴(逆さまにした状態で下の穴)に内側から瞬間接着剤を塗り、鋲を差し込んで接着します。

・乾いたらマスキングテープを剥がします。

・腰巻の上下を瞬間接着剤で接着します。

・乾いたら兜鉢と腰巻を瞬間接着剤で接着します。

3 眉庇・祓立をつくる

・鋲(中)の頭にマスキングテープを貼って眉庇の左右の穴に差し込み、兜鉢に仮組します。

・鋲(小)の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼ります。

・兜鉢を裏返しにし、仮組した眉庇の左右の穴に差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

・祓立の穴に鋲(大)を差し込み、マスキングテープを貼ります。

・兜鉢の中央の穴に差し込み、垂直の位置に合わせて祓立の右側にマスキングテープを貼って固定します。

・祓立の左側にマスキングテープを貼り、右側のを剥がして左側と同じように新しく貼ります。

・祓立の裏に瞬間接着剤を塗り、眉庇に接着します。

・乾いたら兜鉢の裏側に鋲(小)を差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

※変色を防ぐため、マスキングテープは24時間以上経ってから剥がします。

4 をつくる

・(四の板)と草摺で残った威糸(山吹)を用意し、畦目をつくります。

・威糸の先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせ、菱縫をします。

・座付き鋲の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼り、透かし彫りの中央の穴に瞬間接着剤を塗って、差し込んで接着します。

・威糸を9等分にカットし、両先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせます。

・(一の板)に威糸を左右の長さが同じになるように通します。

・横から見て平行になるように残りのをすべて繋げます。

・畦目で残った威糸の先端を壺留にし、(一の板)の左端の穴に通して二の板から四の板まで通し、最後は玉結びにしてボンドで固めます。

5 忍緒の鐶・響穴緒・浮張をつける

・兜鉢の内側が四角になっている穴に表側からネジを差し込み、裏側から忍緒の鐶を差し込んで向きを左右になるようにしてドライバーでとめます。

・揺糸耳糸の残りを兜鉢の内側から穴に通し、5mm程残して瞬間接着剤で固定し、再び穴に差し込んで同じように固定します(残り3つもします)

・浮張の一番外側の糸から5mmのところを丸くカットします。

・糸を引っ張って浮張を丸くし、兜鉢に合わせます。

・縁革の裏に縁から5mmの位置にボールペンで線を引きます。

・縁革と浮張をマチ針で仮留めし、縫い合わせ、余った縁革をカットします。

・兜鉢に合わせ、忍緒の鐶の位置に穴を開けます。

・縁革に兜鉢の穴の位置を同じところに鋲用の穴を開けます。

・縁革に兜鉢と眉庇の接する部分に3mm程度の切り込みを入れ、切り込みより後方の縁革を兜鉢に瞬間接着剤で接着します。

・前方の縁革は内側に折り曲げて接着します。

・鋲(大)にマスキングテープを貼り、の穴に差し込んで仮留し、裏側に瞬間接着剤を塗り、鋲(小)を差し込んで固定します。

・余った縁革を10mm×15mmの大きさに4つカットします。

・ボンドで鋲を部分に貼り付けます。

6 忍緒・前立をつける

・忍緒を120cmにカットし、芯にセロテープを巻いて5mmカットします。

・布の内側にボンドを塗って折り込んで接着します。

・ガイド通りに鐶に緒を通します。

・前立の穴に鶴首を差し込み、祓立に差し込みます。

7 兜完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

前立がプラ感たっぷりなのでその内に何とかする予定。

金箔貼ってる方が結構多いようですね。

取りあえず時間が出来たらどうするか考える。

次のディスプレイで終わりです。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★兜編

1 パーツを準備する

・1号→①兜鉢

・2号→①兜鉢、⑦ネジ、⑨兜鉢リング

・3号→①腰巻(上)、②腰巻(下)、③四天鋲

・5号→①眉庇、③鋲(中)、④鋲(大)、⑤鋲(小)、⑥鶴首、⑦祓立

・6号→①、②座付き鋲

・12号→③威糸、④

・13号→⑤

・14号→⑨ネジ、⑩忍緒の鐶

・18号→①、③威糸(残り分)、④威糸

・22号→⑧威糸(残り分)、⑨鉢付鋲(大)、⑩鉢付鋲(小)、⑪縁革(※25号の代替品使用)、⑫浮張

・55号→①忍緒、③前立

・つまようじ、プラスドライバー(0番)、はさみ、木工用ボンド、ラジオペンチ、黒糸、針、メジャー、マチ針、洗濯バサミ、マスキングテープ、ピンセット、瞬間接着剤、ボールペン(黒)

・組み立てガイド

2 兜鉢をつくる

・兜鉢の左右を合わせ、兜鉢リングの矢印を合わせてはめ込み、ネジでしめます。

・四天鋲の尖っている方にマスキングテープを巻きます。

・兜鉢の穴(逆さまにした状態で下の穴)に内側から瞬間接着剤を塗り、鋲を差し込んで接着します。

・乾いたらマスキングテープを剥がします。

・腰巻の上下を瞬間接着剤で接着します。

・乾いたら兜鉢と腰巻を瞬間接着剤で接着します。

3 眉庇・祓立をつくる

・鋲(中)の頭にマスキングテープを貼って眉庇の左右の穴に差し込み、兜鉢に仮組します。

・鋲(小)の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼ります。

・兜鉢を裏返しにし、仮組した眉庇の左右の穴に差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

・祓立の穴に鋲(大)を差し込み、マスキングテープを貼ります。

・兜鉢の中央の穴に差し込み、垂直の位置に合わせて祓立の右側にマスキングテープを貼って固定します。

・祓立の左側にマスキングテープを貼り、右側のを剥がして左側と同じように新しく貼ります。

・祓立の裏に瞬間接着剤を塗り、眉庇に接着します。

・乾いたら兜鉢の裏側に鋲(小)を差し込めるか確認し、瞬間接着剤で接着します。

※変色を防ぐため、マスキングテープは24時間以上経ってから剥がします。

4 をつくる

・(四の板)と草摺で残った威糸(山吹)を用意し、畦目をつくります。

・威糸の先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせ、菱縫をします。

・座付き鋲の頭にマスキングテープを輪にしたものを貼り、透かし彫りの中央の穴に瞬間接着剤を塗って、差し込んで接着します。

・威糸を9等分にカットし、両先端をほぐしてカットし、ボンドで尖らせます。

・(一の板)に威糸を左右の長さが同じになるように通します。

・横から見て平行になるように残りのをすべて繋げます。

・畦目で残った威糸の先端を壺留にし、(一の板)の左端の穴に通して二の板から四の板まで通し、最後は玉結びにしてボンドで固めます。

5 忍緒の鐶・響穴緒・浮張をつける

・兜鉢の内側が四角になっている穴に表側からネジを差し込み、裏側から忍緒の鐶を差し込んで向きを左右になるようにしてドライバーでとめます。

・揺糸耳糸の残りを兜鉢の内側から穴に通し、5mm程残して瞬間接着剤で固定し、再び穴に差し込んで同じように固定します(残り3つもします)

・浮張の一番外側の糸から5mmのところを丸くカットします。

・糸を引っ張って浮張を丸くし、兜鉢に合わせます。

・縁革の裏に縁から5mmの位置にボールペンで線を引きます。

・縁革と浮張をマチ針で仮留めし、縫い合わせ、余った縁革をカットします。

・兜鉢に合わせ、忍緒の鐶の位置に穴を開けます。

・縁革に兜鉢の穴の位置を同じところに鋲用の穴を開けます。

・縁革に兜鉢と眉庇の接する部分に3mm程度の切り込みを入れ、切り込みより後方の縁革を兜鉢に瞬間接着剤で接着します。

・前方の縁革は内側に折り曲げて接着します。

・鋲(大)にマスキングテープを貼り、の穴に差し込んで仮留し、裏側に瞬間接着剤を塗り、鋲(小)を差し込んで固定します。

・余った縁革を10mm×15mmの大きさに4つカットします。

・ボンドで鋲を部分に貼り付けます。

6 忍緒・前立をつける

・忍緒を120cmにカットし、芯にセロテープを巻いて5mmカットします。

・布の内側にボンドを塗って折り込んで接着します。

・ガイド通りに鐶に緒を通します。

・前立の穴に鶴首を差し込み、祓立に差し込みます。

7 兜完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

前立がプラ感たっぷりなのでその内に何とかする予定。

金箔貼ってる方が結構多いようですね。

取りあえず時間が出来たらどうするか考える。

次のディスプレイで終わりです。

2012年06月25日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐籠手編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★籠手編

1 パーツを準備する

・21号→③麻糸(残り分)

・27号→⑦籠手冠板

・28号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖、⑧ラジオペンチ

・29号→⑨鎖

・31号→①鎖、②射向大指、③射向手甲

・32号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋

・33号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐、⑥ポンチ

・34号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・36号→③籠手冠板

・37号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖

・38号→⑨鎖

・41号→①馬手大指、②馬手手甲、③鎖

・42号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋、④麻糸

・43号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐

・44号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、修正ペン(白)、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、マスキングテープ、ダンボール、カッター、ピンセット、瞬間接着剤、紙ヤスリ、ボールペン(黒)、目打ち、ハンマー、油性マジック(黒)

・組み立てガイド

2 篠をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・28号と37号の鎖をほどきます(広げればどうせポロポロ外れてしまうのと、全部繋がった状態だと篠に繋げにくいのでこのようにしました)

・ガイドではまず篠の右側の穴に鎖を繋げて広げたパーツを閉じてからまた広げて篠を繋げていますが、そんな面倒臭い事はしたくないので鎖と篠を順番通りに繋げていきます。

3 手甲をつくる

・31号と41号のパーツを用意します。

・篠をつくった時に余った鎖を使い、大指を手甲を繋ぎます。

・ガイドのように両端の鎖を繋げます。

・上下に注意しながら手甲に鎖を繋げます。

4 冠板と篠と手甲をつける

・29号と38号の鎖を用意します。

・長い針金を外し、鎖の穴につまようじを刺して鎖を固定し、台紙の赤部分の鎖に修正ペンで印をつけます(印をつけなくてもできます)

・赤部分の鎖を外し、左端の細い鎖をガイドのように繋ぎます。

・向きに注意しながら冠板に繋げます。

・篠を繋げます。

・手甲を繋げます。

5 家地に鎖をつける

・家地表に籠手を乗せ、冠板がずれないように洗濯バサミで固定します。

・黒糸を40cm程カットして、冠板を縁革と家地に挟み込んで縫いつけます。

・最後はすでについている縁革と5mm程重なるところまで縫ったら玉留めにします。

・余った縁革をカットします。

・手甲部分も同じようにします。

・籠手の鎖が重ならないように広げてマスキングテープで固定します。

・梱包材のダンボールに3cm×3cmの穴を開けます。

・麻糸を180cm程度カットし、ダンボールに家地を乗せてガイドのように縫いつけます。

・最後は玉留めにします。

6 手首の緒をつくる

・手首の緒留紐を半分にカットします。

・目打ちでガイドの位置に穴を開けます。

・手首の緒留紐を穴に通し、1cm程度の輪を作ります。

・手首の緒に笠鞐と責鞐を通し、留紐の輪に通します。

・籠手を左右に畳んでマスキングテープで固定し、責鞐と笠鞐の位置を合わせて留めます。

・余分な部分をカットし、先端を瞬間接着剤でつけ、接着部を輪の中に入れて隠します。

7 家地裏と手甲裏韋をつける

・家地裏を籠手に合わせて洗濯バサミで固定し、はみ出た部分をカットします。

・洗濯バサミを外して縁革にボンドをつけて家地裏と接着します(最上部は接着しない)

・手甲裏韋を手甲の穴に合わせ、はみ出た部分をカットします。

・ボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

8 千鳥掛の緒を通す

・33号のガイドに合わせて縁革にボールペンで印をつけてポンチで穴を開けます。

・千鳥掛の緒の片方を4cm程ほどいて両サイドをカットしてセロハンテープで巻いて尖らせ、反対側は結んでボンドで固定します。

・ガイドのように緒を通していき、最後は結んでボンドで固めます(もう片方は左右逆になります)

9 綰をつくる

・籠手の綰を22cm、15cm、14cmを2本ずつにカットする。

・手甲の穴に目打ちを刺して穴を開けて22cmの綰を裏側から差し込んで2cm程度残し、左右均等になるように合わせます。

・綰を反対側の穴に通し、裏でまた反対側の穴に通し、瞬間接着剤で固定しながら木瓜結びを作ります。

・14cmにカットした綰に笠鞐を通します。

・籠手の上部の穴に目打ちを刺して穴を開けて表側から綰を差し込んで3cm程度残します。

・綰を反対側の穴に通し、表でまた反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

・籠手上部の家地と縁革をボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

・15cmにカットした綰に責鞐を通します。

・銅の肩上の穴に通し、はみ出ないように調整します。

・肩上の外側で綰を反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

10 籠手完成

・鎖の塗料剥がれがあったら、油性マジックで塗ります。

・籠手を胴に繋げます。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

籠手は結構裁縫に時間掛った。

鎖の塗料も剥がれやすかったというか、鎖がくっついてたのが多くて、解すと塗料も剥がれるって感じだった。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★籠手編

1 パーツを準備する

・21号→③麻糸(残り分)

・27号→⑦籠手冠板

・28号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖、⑧ラジオペンチ

・29号→⑨鎖

・31号→①鎖、②射向大指、③射向手甲

・32号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋

・33号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐、⑥ポンチ

・34号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・36号→③籠手冠板

・37号→①篠1、②篠2、③篠3、④篠4、⑤篠5、⑥篠6、⑦鎖

・38号→⑨鎖

・41号→①馬手大指、②馬手手甲、③鎖

・42号→①家地表、②家地裏、③手甲裏韋、④麻糸

・43号→①手首の緒、②手首の緒留紐、③千鳥掛の緒、④笠鞐、⑤責鞐

・44号→①籠手の綰、②笠鞐、③責鞐

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、修正ペン(白)、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、マスキングテープ、ダンボール、カッター、ピンセット、瞬間接着剤、紙ヤスリ、ボールペン(黒)、目打ち、ハンマー、油性マジック(黒)

・組み立てガイド

2 篠をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・28号と37号の鎖をほどきます(広げればどうせポロポロ外れてしまうのと、全部繋がった状態だと篠に繋げにくいのでこのようにしました)

・ガイドではまず篠の右側の穴に鎖を繋げて広げたパーツを閉じてからまた広げて篠を繋げていますが、そんな面倒臭い事はしたくないので鎖と篠を順番通りに繋げていきます。

3 手甲をつくる

・31号と41号のパーツを用意します。

・篠をつくった時に余った鎖を使い、大指を手甲を繋ぎます。

・ガイドのように両端の鎖を繋げます。

・上下に注意しながら手甲に鎖を繋げます。

4 冠板と篠と手甲をつける

・29号と38号の鎖を用意します。

・長い針金を外し、鎖の穴につまようじを刺して鎖を固定し、台紙の赤部分の鎖に修正ペンで印をつけます(印をつけなくてもできます)

・赤部分の鎖を外し、左端の細い鎖をガイドのように繋ぎます。

・向きに注意しながら冠板に繋げます。

・篠を繋げます。

・手甲を繋げます。

5 家地に鎖をつける

・家地表に籠手を乗せ、冠板がずれないように洗濯バサミで固定します。

・黒糸を40cm程カットして、冠板を縁革と家地に挟み込んで縫いつけます。

・最後はすでについている縁革と5mm程重なるところまで縫ったら玉留めにします。

・余った縁革をカットします。

・手甲部分も同じようにします。

・籠手の鎖が重ならないように広げてマスキングテープで固定します。

・梱包材のダンボールに3cm×3cmの穴を開けます。

・麻糸を180cm程度カットし、ダンボールに家地を乗せてガイドのように縫いつけます。

・最後は玉留めにします。

6 手首の緒をつくる

・手首の緒留紐を半分にカットします。

・目打ちでガイドの位置に穴を開けます。

・手首の緒留紐を穴に通し、1cm程度の輪を作ります。

・手首の緒に笠鞐と責鞐を通し、留紐の輪に通します。

・籠手を左右に畳んでマスキングテープで固定し、責鞐と笠鞐の位置を合わせて留めます。

・余分な部分をカットし、先端を瞬間接着剤でつけ、接着部を輪の中に入れて隠します。

7 家地裏と手甲裏韋をつける

・家地裏を籠手に合わせて洗濯バサミで固定し、はみ出た部分をカットします。

・洗濯バサミを外して縁革にボンドをつけて家地裏と接着します(最上部は接着しない)

・手甲裏韋を手甲の穴に合わせ、はみ出た部分をカットします。

・ボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

8 千鳥掛の緒を通す

・33号のガイドに合わせて縁革にボールペンで印をつけてポンチで穴を開けます。

・千鳥掛の緒の片方を4cm程ほどいて両サイドをカットしてセロハンテープで巻いて尖らせ、反対側は結んでボンドで固定します。

・ガイドのように緒を通していき、最後は結んでボンドで固めます(もう片方は左右逆になります)

9 綰をつくる

・籠手の綰を22cm、15cm、14cmを2本ずつにカットする。

・手甲の穴に目打ちを刺して穴を開けて22cmの綰を裏側から差し込んで2cm程度残し、左右均等になるように合わせます。

・綰を反対側の穴に通し、裏でまた反対側の穴に通し、瞬間接着剤で固定しながら木瓜結びを作ります。

・14cmにカットした綰に笠鞐を通します。

・籠手の上部の穴に目打ちを刺して穴を開けて表側から綰を差し込んで3cm程度残します。

・綰を反対側の穴に通し、表でまた反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

・籠手上部の家地と縁革をボンドで接着し、まつり縫いで仕上げます。

・15cmにカットした綰に責鞐を通します。

・銅の肩上の穴に通し、はみ出ないように調整します。

・肩上の外側で綰を反対側の穴に通し、余った部分をカットして瞬間接着剤で固定します。

10 籠手完成

・鎖の塗料剥がれがあったら、油性マジックで塗ります。

・籠手を胴に繋げます。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

籠手は結構裁縫に時間掛った。

鎖の塗料も剥がれやすかったというか、鎖がくっついてたのが多くて、解すと塗料も剥がれるって感じだった。

2012年06月23日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐臑当編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★臑当編

1 パーツを準備する

・46号→②威糸、④臑当内の板、⑤立挙内の板

・47号→①臑当中の板、②立挙中の板

・48号→①立挙外の板、②臑当外の板

・51号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③臑当家地、④家地裏、⑤威糸

・52号→①立挙中の板、②臑当中の板、③威糸、④立挙内の板、⑤臑当内の板

・53号→①臑当外の板、②立挙外の板

・54号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③家地裏、④臑当家地

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、黒い紙、目打ち、トイレットペーパーの芯

・組み立てガイド

※臑当の家地の革部分が左右違う事で代替品を使う場合は上記に置き換えて下さい。

2 内の板をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを1本つくり、10cmの方を両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当内の板に通します。

・臑当内の板から出ている威糸を立挙内の板の穴に通します。

・ガイドのように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

3 中の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmと15cmにカットし、10cmの方を両端を尖らせ、15cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当中の板に通します。

・臑当中の板から出ている威糸を立挙中の板の穴に通します。

・内の板のように15cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

4 外の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを、45cmを1本つくり、10cmを両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせ、45cmは片方尖らせ、もう片方は壺留にします。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当外の板に通します。

・臑当外の板から出ている威糸を立挙外の板の穴に通します。

・内の板のように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

5 臑当を繋げる

・45cmにカットしておいた威糸を中の板と内の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸を壺留にし、中の板と外の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

6 臑当に家地をつける

・51号の威糸を半分にカットし、先端を尖らせ、反対側は壺留にします。

・繋げた臑当を家地に合わせ、ガイド通りに家地に穴を開けて威糸を通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸の先端を壺留にし、同じように立挙の横方向の穴にも威糸を通します。

7 臑当に緒をつける

・臑当の緒(上下)の開いている先端を内側に5mm程押しこんでボンドで接着します。

・臑当の残っている穴(2つ穴×5か所)に目打ちを刺して家地に穴をあけます。

・臑当下部の革部分に中央の2つ穴と同じ高さに穴を開けます。

・先程余った威糸を臑当上部の2つ穴の裏側から通し、先端部をボンドで家地に接着します。

・長い方の緒を威糸で巻いて直径5mm程度の輪を作り、そのままもう1つの穴に威糸を通して裏側でボンドで接着します。

・すべての穴で同じ作業をし、緒をつけます(短い方の緒は臑当下部で使用します)

8 臑当に家地裏をつける

・家地裏を臑当に合わせ、余分な部分をカットします。

・家地の端にボンドを塗って家地裏を仮留めします。

・縁革の裏にボンドを塗って家地裏に被せて接着します。

・まつり縫いで仕上げます。

9 臑当の芯をつくる

・55号が送られてきた時に入っていた黒い紙を適当な大きさにカットします。

・トイレットペーパーの芯に巻きます。

※ガイドに何でもいいと書いてあるのでなんでもいいです。

10 臑当完成

・臑当を黒い紙を巻いたトイレットペーパーの芯に巻き、緒を1周させて前で固結びします。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

革部分に穴を開けるのが結構大変だったかな。

甲冑は完成したけど、製作記は遅れてるので残りもさっさとUPする予定。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★臑当編

1 パーツを準備する

・46号→②威糸、④臑当内の板、⑤立挙内の板

・47号→①臑当中の板、②立挙中の板

・48号→①立挙外の板、②臑当外の板

・51号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③臑当家地、④家地裏、⑤威糸

・52号→①立挙中の板、②臑当中の板、③威糸、④立挙内の板、⑤臑当内の板

・53号→①臑当外の板、②立挙外の板

・54号→①臑当の緒(上)、②臑当の緒(下)、③家地裏、④臑当家地

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、黒糸、針、メジャー、洗濯バサミ、黒い紙、目打ち、トイレットペーパーの芯

・組み立てガイド

※臑当の家地の革部分が左右違う事で代替品を使う場合は上記に置き換えて下さい。

2 内の板をつくる

※同じ作業なので、射向と馬手同時にします。

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを1本つくり、10cmの方を両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当内の板に通します。

・臑当内の板から出ている威糸を立挙内の板の穴に通します。

・ガイドのように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

3 中の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmと15cmにカットし、10cmの方を両端を尖らせ、15cmの方は片方だけ尖らせます。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当中の板に通します。

・臑当中の板から出ている威糸を立挙中の板の穴に通します。

・内の板のように15cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

4 外の板をつくる

・46号と52号の威糸を10cmを3本、30cmを、45cmを1本つくり、10cmを両端を尖らせ、30cmの方は片方だけ尖らせ、45cmは片方尖らせ、もう片方は壺留にします。

・ガイドを見ながら10cmの威糸を臑当外の板に通します。

・臑当外の板から出ている威糸を立挙外の板の穴に通します。

・内の板のように30cmの威糸を縄目威にします。

・最後はボンドで固定します。

5 臑当を繋げる

・45cmにカットしておいた威糸を中の板と内の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸を壺留にし、中の板と外の板にガイド通りに通していき、最後は壺留にします。

6 臑当に家地をつける

・51号の威糸を半分にカットし、先端を尖らせ、反対側は壺留にします。

・繋げた臑当を家地に合わせ、ガイド通りに家地に穴を開けて威糸を通していき、最後は壺留にします。

・カットした威糸の先端を壺留にし、同じように立挙の横方向の穴にも威糸を通します。

7 臑当に緒をつける

・臑当の緒(上下)の開いている先端を内側に5mm程押しこんでボンドで接着します。

・臑当の残っている穴(2つ穴×5か所)に目打ちを刺して家地に穴をあけます。

・臑当下部の革部分に中央の2つ穴と同じ高さに穴を開けます。

・先程余った威糸を臑当上部の2つ穴の裏側から通し、先端部をボンドで家地に接着します。

・長い方の緒を威糸で巻いて直径5mm程度の輪を作り、そのままもう1つの穴に威糸を通して裏側でボンドで接着します。

・すべての穴で同じ作業をし、緒をつけます(短い方の緒は臑当下部で使用します)

8 臑当に家地裏をつける

・家地裏を臑当に合わせ、余分な部分をカットします。

・家地の端にボンドを塗って家地裏を仮留めします。

・縁革の裏にボンドを塗って家地裏に被せて接着します。

・まつり縫いで仕上げます。

9 臑当の芯をつくる

・55号が送られてきた時に入っていた黒い紙を適当な大きさにカットします。

・トイレットペーパーの芯に巻きます。

※ガイドに何でもいいと書いてあるのでなんでもいいです。

10 臑当完成

・臑当を黒い紙を巻いたトイレットペーパーの芯に巻き、緒を1周させて前で固結びします。

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

革部分に穴を開けるのが結構大変だったかな。

甲冑は完成したけど、製作記は遅れてるので残りもさっさとUPする予定。

2012年06月10日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐佩楯編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★佩楯編

1 パーツを準備する

・35号→①佩楯の筏札、②佩楯の家地、③威糸

・36号→①佩楯の筏札、②威糸

・39号→①佩楯の家地裏、②佩楯の筏札、③威糸

・40号→①佩楯の家地、②威糸、③佩楯の筏札

・45号→①佩楯の筏札、②威糸

・46号→①佩楯の筏札、③威糸(山吹)、⑥佩楯の家地裏

・49号→①小猿革、②佩楯緒

・50号→①壺綰、②ボタン(2つ)、③佩楯の留緒、④肩掛緒

・つまようじ、はさみ、瞬間接着剤、木工用ボンド、ボールペン、黒糸、針、マチ針、メジャー、ピンセット、ポンチ(33号)、ハンマー、目打ち

・組み立てガイド

2 筏札をつなげる

・35号、36号の威糸を40cmを4本、25cmを2本にカットします。

・39号、40号、45号、46号の威糸を38cmを4本、27cmを2本にカットします。

・片側を尖らせ、反対側は壺留にします。

・35号のガイドを見ながら筏札に威糸を通し、11枚繋げます(全部します)

・最後まで通したら5mm程残してカットし、裏側の威糸とボンドで貼り合わせます。

3 筏札を家地につける

・筏札の列を家地中央のオレンジ色の帯の盛り上がった部分の手前に合わせ、筏札の穴にボールペンを差し込んで家地に穴の位置を書き込みます(もう1つもします)

・書き込んだ箇所と黒地にある白い点部分を目打ちで穴をあけます(もう1つもします)

・家地の縁革の内側に筏札を置き、25cm(27cm)の威糸を左上の穴に表面から差し込み、裏面から隣りの穴に差し込んでつけます。

・最後まできたら壺留をします(残りすべてします)

・39号のガイド通りに、黒糸で筏札を固定します。

4 佩楯に家地裏をつける

・ガイドの赤丸部分にボンドをつけ、家地裏を接着する。

・はみ出てる家地裏を家地に合わせてカットする。

・縁革にボンドを塗り、家地裏と接着する。

・まつり縫いで仕上げる(そのままでいいならしなくてもよい)

5 佩楯に緒をつける

・2つの佩楯の上部を1cm程重ね、下部は1cm程間が空くようにする。

・重ねた上部2か所を黒糸で縫いつける。

・佩楯緒の紐の先端を5mm程折り曲げてボンドを使って閉じる。

・佩楯上部に左右の長さが均等になるように緒を置き、マチ針で仮留めする。

・マチ針を刺した部分を黒糸で縫う。

・佩楯を裏返しにし、家地裏の端にボンドを塗り、緒の端を佩楯の端に合わせて折り込んで接着する。

・緒と佩楯の間にある穴を縫って閉じ、まつり縫いで緒と佩楯を縫い合わせる。

6 小猿革・壺綰・ボタンをつける

・小猿革の裏面中央に線を引き、片側の中央付近に4つの点を書く(7mm~8mm間隔)

・4つの点部分にポンチとハンマーで穴を開ける。

・線を引いた面の穴を開けた側半分にボンドを塗り、ガイドの写真のように接着します。

・小猿革の穴に目打ちを刺して穴を開ける(開きにくい時はポンチを使う)

・上部2つの穴に表から壺綰を差し込み、左右均等になるように通して直径2㎝の輪を残す。

・壺綰を裏側から残り2つの穴に通し、木瓜結びにする。

・余った壺綰をカットし、瞬間接着剤で固定し、小猿革にボンドを塗って家地に貼りつける。。

・小猿革をまつり縫いで仕上げる(そのままでいいならしなくてもよい)

・佩楯の留緒の先端を尖らせ、反対側は壺留にします。

・佩楯の先端部(外側)から2cmの位置に目打ちで2つ穴を開けます(穴と穴の間隔は1cm)

・留緒を佩楯の裏側から通し、ボタンの穴に通し、長さが2cmになるように調整して佩楯のもう1つの穴に通して1週させ、壺留にします。

・ボタンをつけた反対側も同じように留緒を通してボタンに引っ掛けて長さを決めて壺留にします。

・反対側の佩楯も同じようにします(ボタンは左右対称になるので外側につきます)

7 佩楯の緒を補強する

・余った佩楯の留緒の先端を壺留にします。

・佩楯の緒の付け根あたりに目打ちで穴を開けます。

・ガイドのように横と縦に留緒を通して固定します(反対側もします)

8 佩楯完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

・ガイドを見ながら鎧櫃に佩楯をつけます(最終的にディスプレイするの今はつけなくてもいいです)

威し作業もう面倒臭いな~

まつり縫いとか裁縫はあまり得意じゃなかったりするんだよねー

次は脛当にいきます。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★佩楯編

1 パーツを準備する

・35号→①佩楯の筏札、②佩楯の家地、③威糸

・36号→①佩楯の筏札、②威糸

・39号→①佩楯の家地裏、②佩楯の筏札、③威糸

・40号→①佩楯の家地、②威糸、③佩楯の筏札

・45号→①佩楯の筏札、②威糸

・46号→①佩楯の筏札、③威糸(山吹)、⑥佩楯の家地裏

・49号→①小猿革、②佩楯緒

・50号→①壺綰、②ボタン(2つ)、③佩楯の留緒、④肩掛緒

・つまようじ、はさみ、瞬間接着剤、木工用ボンド、ボールペン、黒糸、針、マチ針、メジャー、ピンセット、ポンチ(33号)、ハンマー、目打ち

・組み立てガイド

2 筏札をつなげる

・35号、36号の威糸を40cmを4本、25cmを2本にカットします。

・39号、40号、45号、46号の威糸を38cmを4本、27cmを2本にカットします。

・片側を尖らせ、反対側は壺留にします。

・35号のガイドを見ながら筏札に威糸を通し、11枚繋げます(全部します)

・最後まで通したら5mm程残してカットし、裏側の威糸とボンドで貼り合わせます。

3 筏札を家地につける

・筏札の列を家地中央のオレンジ色の帯の盛り上がった部分の手前に合わせ、筏札の穴にボールペンを差し込んで家地に穴の位置を書き込みます(もう1つもします)

・書き込んだ箇所と黒地にある白い点部分を目打ちで穴をあけます(もう1つもします)

・家地の縁革の内側に筏札を置き、25cm(27cm)の威糸を左上の穴に表面から差し込み、裏面から隣りの穴に差し込んでつけます。

・最後まできたら壺留をします(残りすべてします)

・39号のガイド通りに、黒糸で筏札を固定します。

4 佩楯に家地裏をつける

・ガイドの赤丸部分にボンドをつけ、家地裏を接着する。

・はみ出てる家地裏を家地に合わせてカットする。

・縁革にボンドを塗り、家地裏と接着する。

・まつり縫いで仕上げる(そのままでいいならしなくてもよい)

5 佩楯に緒をつける

・2つの佩楯の上部を1cm程重ね、下部は1cm程間が空くようにする。

・重ねた上部2か所を黒糸で縫いつける。

・佩楯緒の紐の先端を5mm程折り曲げてボンドを使って閉じる。

・佩楯上部に左右の長さが均等になるように緒を置き、マチ針で仮留めする。

・マチ針を刺した部分を黒糸で縫う。

・佩楯を裏返しにし、家地裏の端にボンドを塗り、緒の端を佩楯の端に合わせて折り込んで接着する。

・緒と佩楯の間にある穴を縫って閉じ、まつり縫いで緒と佩楯を縫い合わせる。

6 小猿革・壺綰・ボタンをつける

・小猿革の裏面中央に線を引き、片側の中央付近に4つの点を書く(7mm~8mm間隔)

・4つの点部分にポンチとハンマーで穴を開ける。

・線を引いた面の穴を開けた側半分にボンドを塗り、ガイドの写真のように接着します。

・小猿革の穴に目打ちを刺して穴を開ける(開きにくい時はポンチを使う)

・上部2つの穴に表から壺綰を差し込み、左右均等になるように通して直径2㎝の輪を残す。

・壺綰を裏側から残り2つの穴に通し、木瓜結びにする。

・余った壺綰をカットし、瞬間接着剤で固定し、小猿革にボンドを塗って家地に貼りつける。。

・小猿革をまつり縫いで仕上げる(そのままでいいならしなくてもよい)

・佩楯の留緒の先端を尖らせ、反対側は壺留にします。

・佩楯の先端部(外側)から2cmの位置に目打ちで2つ穴を開けます(穴と穴の間隔は1cm)

・留緒を佩楯の裏側から通し、ボタンの穴に通し、長さが2cmになるように調整して佩楯のもう1つの穴に通して1週させ、壺留にします。

・ボタンをつけた反対側も同じように留緒を通してボタンに引っ掛けて長さを決めて壺留にします。

・反対側の佩楯も同じようにします(ボタンは左右対称になるので外側につきます)

7 佩楯の緒を補強する

・余った佩楯の留緒の先端を壺留にします。

・佩楯の緒の付け根あたりに目打ちで穴を開けます。

・ガイドのように横と縦に留緒を通して固定します(反対側もします)

8 佩楯完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

・ガイドを見ながら鎧櫃に佩楯をつけます(最終的にディスプレイするの今はつけなくてもいいです)

威し作業もう面倒臭いな~

まつり縫いとか裁縫はあまり得意じゃなかったりするんだよねー

次は脛当にいきます。

2012年06月01日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐目の下頬・垂編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★目の下頬・垂編

1 パーツを準備する

・1号→②目の下頬、③耳(2つ)、④切金(2つ)、⑤汗流しの管、⑥緒便のイボ(2つ)

・2号→②鼻、⑧打釘(2つ)

・24号→⑨顎鬚

・25号→⑧鬚

・26号→⑦威糸(山吹・草摺で残った分)、⑧垂の威糸、⑩垂(小)、⑪垂(中)、⑫垂(大)

・つまようじ、はさみ、瞬間接着剤、木工用ボンド、白い糸、メジャー、ピンセット、黒い水性塗料

・組み立てガイド

2 耳、緒便のイボ、汗流しの管、打釘をつける

・左右間違えないよう気をつけて、接着剤をつまようじで取り、目の下頬に耳を接着します。

・切金の上下裏表に気をつけて切金の表側から緒便のイボを差し込み、目の下頬に仮組します(2つとも)

・向きが分かったら切金の裏側に接着剤をつけ、目の下頬に接着します(2つとも)

・顎の下にある穴の内側に接着剤をつけて、汗流しの管を差し込んで接着します。

・L字形に曲がった先が向かって右側になるように、穴の中に接着剤を塗って打釘を差し込んで接着します。

・後で外す事になるので、鼻はまだつけません。

3 顎鬚をつける

・顎鬚は、ガイドでは1房分40~50本と書いてありますが、面倒なので最初から18等分にします。

・20cm程度にカットした糸を18本用意します(ガイドでは白ですが、私は今まで使ってきた黒にしました)

・顎髭の中央を糸で結んでほつれないようにボンドを塗ります。

・2本の糸の先端を合わせてボンドを塗って尖らせます。

・顎の穴に表側から差し込んで引っ張り、顎鬚を2つ折りにして穴に入れます。

・穴に入ったら糸を少し引いて顎髭の先を出して先端に接着剤を塗り、表側から引いて鬚と目の下頬を接着させ、余計な糸はカットします。

・残りの穴に同じように顎鬚をつけます。

・3cm程度に切り揃え、中央部のみ2.5cmになるようにカットし、形を整えます。

4 鬚をつける

・顎鬚と同じ要領で作業します。

・鬚は19等分にします。

・20cm程度にカットした糸を19本用意します(ガイドでは白ですが、私は今まで使ってきた黒にしました)

・顎髭の中央を糸で結んでほつれないようにボンドを塗ります。

・2本の糸の先端を合わせてボンドを塗って尖らせます。

・口髭の穴に表側から差し込んで引っ張り、鬚を2つ折りにして穴に入れます。

・穴に入ったら糸を少し引いて髭の先を出して先端に接着剤を塗り、表側から引いて鬚と目の下頬を接着させ、余計な糸はカットします。

・2.5cmに切り揃えて形を整えます。

・同じように鼻にも鬚をつけます。

・3cm程度に切り揃え、中央部のみ2.5cmになるようにカットし、形を整えます。

・ボンドと水性塗料を10:1の割合で混ぜ、鬚の根元と糸に塗り、1日程度放置します。

5 鼻をつける

・目の下頬の左頬の穴に接着剤を塗り、打釘のL字形が右になるように接着します。

・右頬の穴に接着剤を塗り、鼻を先程付けた左頬の打釘に引っ掛け、右頬に打釘を差し込んで接着します。

6 垂をつける

・垂の威糸を22cmカットし、残りを5等分し、両端を尖らせます。

・目の下頬の穴に威糸を通し、草摺と同じ要領で垂を小、中、大の順に繋げていき、最後は壺留にします。

・草摺で残った耳糸を使い、垂に耳糸をつけます(反対側もします)

・最初にカットしておいた22cmの威糸を片方尖らせ、もう片方は壺留にします。

・目の下頬の穴に通し、長さを16cm~17cmになるように調節して壺留にします。

7 目の下頬・垂完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

・鎧立に引っ掛けておきます。

髭の量を調整するのが結構大変だった。

穴に入らなくて抜いたの多かったから、結構余った。

何かに使えるかな?

次は下の方をやります。

兜は最後にします。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★目の下頬・垂編

1 パーツを準備する

・1号→②目の下頬、③耳(2つ)、④切金(2つ)、⑤汗流しの管、⑥緒便のイボ(2つ)

・2号→②鼻、⑧打釘(2つ)

・24号→⑨顎鬚

・25号→⑧鬚

・26号→⑦威糸(山吹・草摺で残った分)、⑧垂の威糸、⑩垂(小)、⑪垂(中)、⑫垂(大)

・つまようじ、はさみ、瞬間接着剤、木工用ボンド、白い糸、メジャー、ピンセット、黒い水性塗料

・組み立てガイド

2 耳、緒便のイボ、汗流しの管、打釘をつける

・左右間違えないよう気をつけて、接着剤をつまようじで取り、目の下頬に耳を接着します。

・切金の上下裏表に気をつけて切金の表側から緒便のイボを差し込み、目の下頬に仮組します(2つとも)

・向きが分かったら切金の裏側に接着剤をつけ、目の下頬に接着します(2つとも)

・顎の下にある穴の内側に接着剤をつけて、汗流しの管を差し込んで接着します。

・L字形に曲がった先が向かって右側になるように、穴の中に接着剤を塗って打釘を差し込んで接着します。

・後で外す事になるので、鼻はまだつけません。

3 顎鬚をつける

・顎鬚は、ガイドでは1房分40~50本と書いてありますが、面倒なので最初から18等分にします。

・20cm程度にカットした糸を18本用意します(ガイドでは白ですが、私は今まで使ってきた黒にしました)

・顎髭の中央を糸で結んでほつれないようにボンドを塗ります。

・2本の糸の先端を合わせてボンドを塗って尖らせます。

・顎の穴に表側から差し込んで引っ張り、顎鬚を2つ折りにして穴に入れます。

・穴に入ったら糸を少し引いて顎髭の先を出して先端に接着剤を塗り、表側から引いて鬚と目の下頬を接着させ、余計な糸はカットします。

・残りの穴に同じように顎鬚をつけます。

・3cm程度に切り揃え、中央部のみ2.5cmになるようにカットし、形を整えます。

4 鬚をつける

・顎鬚と同じ要領で作業します。

・鬚は19等分にします。

・20cm程度にカットした糸を19本用意します(ガイドでは白ですが、私は今まで使ってきた黒にしました)

・顎髭の中央を糸で結んでほつれないようにボンドを塗ります。

・2本の糸の先端を合わせてボンドを塗って尖らせます。

・口髭の穴に表側から差し込んで引っ張り、鬚を2つ折りにして穴に入れます。

・穴に入ったら糸を少し引いて髭の先を出して先端に接着剤を塗り、表側から引いて鬚と目の下頬を接着させ、余計な糸はカットします。

・2.5cmに切り揃えて形を整えます。

・同じように鼻にも鬚をつけます。

・3cm程度に切り揃え、中央部のみ2.5cmになるようにカットし、形を整えます。

・ボンドと水性塗料を10:1の割合で混ぜ、鬚の根元と糸に塗り、1日程度放置します。

5 鼻をつける

・目の下頬の左頬の穴に接着剤を塗り、打釘のL字形が右になるように接着します。

・右頬の穴に接着剤を塗り、鼻を先程付けた左頬の打釘に引っ掛け、右頬に打釘を差し込んで接着します。

6 垂をつける

・垂の威糸を22cmカットし、残りを5等分し、両端を尖らせます。

・目の下頬の穴に威糸を通し、草摺と同じ要領で垂を小、中、大の順に繋げていき、最後は壺留にします。

・草摺で残った耳糸を使い、垂に耳糸をつけます(反対側もします)

・最初にカットしておいた22cmの威糸を片方尖らせ、もう片方は壺留にします。

・目の下頬の穴に通し、長さを16cm~17cmになるように調節して壺留にします。

7 目の下頬・垂完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

・鎧立に引っ掛けておきます。

髭の量を調整するのが結構大変だった。

穴に入らなくて抜いたの多かったから、結構余った。

何かに使えるかな?

次は下の方をやります。

兜は最後にします。

2012年05月27日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐受筒編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★受筒編

1 パーツを準備する

・55号→②受筒、④受筒の金具、⑤受筒の栓

・胴

・つまようじ、はさみ、瞬間接着剤、木工用ボンド、黒い糸、メジャー

・組み立てガイド

2 受筒をつける

・受筒の内側に瞬間接着剤を塗り、受筒の栓を差し込んで接着します(一気に押し込みます)

・黒い糸を10cm×2本カットし、2つ折りにしてよじってボンドで固め、待受の布団から出ている威糸に接着します。

・受筒のへこみがある方を外側にして糸を通し、引っ張って威糸を出します。

・受筒上部を合当理の穴に下から差し込み、受筒の金具を合当理の穴の上から受筒に付けます(接着はしません)

・受筒下部の威糸を固結びしてボンドで固め、余分な部分はカットします。

3 受筒完成

胴部分はほぼ完成。

次は上にいきます。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★受筒編

1 パーツを準備する

・55号→②受筒、④受筒の金具、⑤受筒の栓

・胴

・つまようじ、はさみ、瞬間接着剤、木工用ボンド、黒い糸、メジャー

・組み立てガイド

2 受筒をつける

・受筒の内側に瞬間接着剤を塗り、受筒の栓を差し込んで接着します(一気に押し込みます)

・黒い糸を10cm×2本カットし、2つ折りにしてよじってボンドで固め、待受の布団から出ている威糸に接着します。

・受筒のへこみがある方を外側にして糸を通し、引っ張って威糸を出します。

・受筒上部を合当理の穴に下から差し込み、受筒の金具を合当理の穴の上から受筒に付けます(接着はしません)

・受筒下部の威糸を固結びしてボンドで固め、余分な部分はカットします。

3 受筒完成

胴部分はほぼ完成。

次は上にいきます。

2012年05月14日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐鍔当編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★鍔当編

1 パーツを準備する

・23号→⑦威糸(草摺でカットしておいた20cm分)、⑧鍔当

・胴

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、針、黒い糸、目打ち

・組み立てガイド

2 鍔当をつける

・鍔当の口が開いている部分をボンドで接着します。

・鍔当を前胴と脇板の穴に合わせ(前胴側が大きい方)、ボールペンで穴の位置に印をつけます。

・ボールペンで印をつけた部分を目打ちで穴を開けます。

・威糸の先端を尖らせ、反対側は壺留にします

・前胴の裏から差し込み、鍔当の穴を通し、胴に通して裏側で壺留にします(残り2か所も同じようにします)

・黒い糸を適当な長さでカットして針に通し、ガイド通りに胴下部の穴に通して鍔当下部を固定します(左右の端と1、2か所ぐらい)

3 鍔当完成

今回は短め。

次で胴関係は終わりかな。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★鍔当編

1 パーツを準備する

・23号→⑦威糸(草摺でカットしておいた20cm分)、⑧鍔当

・胴

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、針、黒い糸、目打ち

・組み立てガイド

2 鍔当をつける

・鍔当の口が開いている部分をボンドで接着します。

・鍔当を前胴と脇板の穴に合わせ(前胴側が大きい方)、ボールペンで穴の位置に印をつけます。

・ボールペンで印をつけた部分を目打ちで穴を開けます。

・威糸の先端を尖らせ、反対側は壺留にします

・前胴の裏から差し込み、鍔当の穴を通し、胴に通して裏側で壺留にします(残り2か所も同じようにします)

・黒い糸を適当な長さでカットして針に通し、ガイド通りに胴下部の穴に通して鍔当下部を固定します(左右の端と1、2か所ぐらい)

3 鍔当完成

今回は短め。

次で胴関係は終わりかな。

2012年05月10日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐繰締鐶・繰締綰・繰締緒編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★繰締鐶・繰締綰・繰締緒編

1 パーツを準備する

・20号→⑦威糸(草摺の残り分)、⑨繰締緒、⑩繰締綰、⑬繰締鐶

・胴

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、黒い糸

・組み立てガイド

2 繰締鐶をつける

・繰締鐶、黒い糸、威糸を用意します。

・黒い糸を40cm程用意し、4つ折り10cmになるようによじりながらボンドで固めます。

・ガイドでは威糸に結びつけるとなっていますが、威糸のカットされた側の中央に固めた糸を挟む形にしてボンドで固めます。

・ボンドが固まりきらない糸が柔らかい状態だとうまく通らないので注意しながら、この糸を繰締鐶に通して引っ張り、威糸を繰締鐶に通します。

※どうしても通らない場合は、糸の代わりにテグス・針金等を使うといいです。

・ガイド通りに右脇板の穴に繰締鐶をつけ、威糸を結んでカットしてボンドで固めます。

3 繰締綰をつける

・繰締綰を用意します。

・束ねテープを外します(先端のテープは片方だけでいいです)

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・テープを外した側の先端2cm程をつまようじでほぐし、反対側は結びます。

・ほぐした部分の両脇を1cm程斜めにカットして、木工用ボンドで尖らせるように固めます。

・ガイド通りに左脇板の穴に繰締綰を通し、結んでカットしてボンドで固めます。

・鎧立に胴を装着します。

・残った繰締綰の反対側を結び、前胴右の穴に通し、7cm程の長さにして隣りの穴に入れて結び、カットしてボンドで固めます。

・ガイド通りに中央で結びます。

・残った繰締綰を引合緒と使用するので、右脇板後の穴に入れて左右の長さを合わせ、穴の根元で結びます。

・13cm程にカットして結んでボンドで固めます。

・引合緒の1本を前胴につけた繰締綰の輪に通し、もう1本の引合緒と蝶結びにします。

4 繰締緒をつける

・繰締緒を用意します。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・黒い糸で両端を縛ってから束ねテープを外します(ボサボサになりにくいです)

・ボンドで固め、固まったら先端を綺麗にカットします(束ねテープを後から外したからあまりボサボサになっていないのでまとめやすいです)

・繰締緒を95cmと55cmのところで曲げ、曲げたところを先程左脇板につけた繰締綰の輪に通し、曲げた部分の輪に緒を左が95cm、右が55cmになるようにくぐらせます。

5 繰締鐶・繰締綰・繰締緒完成

繰締鐶に通すの大変だったー

精密ピンセットで何とかしたけど、普通に通したんじゃアレは通らないよ。

あ、そういえば鎧立覆いあったの忘れてた。

まぁいいや最後につけよう。

前回と間が空き過ぎてちょっと感覚取り戻すのに時間掛りそう。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★繰締鐶・繰締綰・繰締緒編

1 パーツを準備する

・20号→⑦威糸(草摺の残り分)、⑨繰締緒、⑩繰締綰、⑬繰締鐶

・胴

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、黒い糸

・組み立てガイド

2 繰締鐶をつける

・繰締鐶、黒い糸、威糸を用意します。

・黒い糸を40cm程用意し、4つ折り10cmになるようによじりながらボンドで固めます。

・ガイドでは威糸に結びつけるとなっていますが、威糸のカットされた側の中央に固めた糸を挟む形にしてボンドで固めます。

・ボンドが固まりきらない糸が柔らかい状態だとうまく通らないので注意しながら、この糸を繰締鐶に通して引っ張り、威糸を繰締鐶に通します。

※どうしても通らない場合は、糸の代わりにテグス・針金等を使うといいです。

・ガイド通りに右脇板の穴に繰締鐶をつけ、威糸を結んでカットしてボンドで固めます。

3 繰締綰をつける

・繰締綰を用意します。

・束ねテープを外します(先端のテープは片方だけでいいです)

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・テープを外した側の先端2cm程をつまようじでほぐし、反対側は結びます。

・ほぐした部分の両脇を1cm程斜めにカットして、木工用ボンドで尖らせるように固めます。

・ガイド通りに左脇板の穴に繰締綰を通し、結んでカットしてボンドで固めます。

・鎧立に胴を装着します。

・残った繰締綰の反対側を結び、前胴右の穴に通し、7cm程の長さにして隣りの穴に入れて結び、カットしてボンドで固めます。

・ガイド通りに中央で結びます。

・残った繰締綰を引合緒と使用するので、右脇板後の穴に入れて左右の長さを合わせ、穴の根元で結びます。

・13cm程にカットして結んでボンドで固めます。

・引合緒の1本を前胴につけた繰締綰の輪に通し、もう1本の引合緒と蝶結びにします。

4 繰締緒をつける

・繰締緒を用意します。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・黒い糸で両端を縛ってから束ねテープを外します(ボサボサになりにくいです)

・ボンドで固め、固まったら先端を綺麗にカットします(束ねテープを後から外したからあまりボサボサになっていないのでまとめやすいです)

・繰締緒を95cmと55cmのところで曲げ、曲げたところを先程左脇板につけた繰締綰の輪に通し、曲げた部分の輪に緒を左が95cm、右が55cmになるようにくぐらせます。

5 繰締鐶・繰締綰・繰締緒完成

繰締鐶に通すの大変だったー

精密ピンセットで何とかしたけど、普通に通したんじゃアレは通らないよ。

あ、そういえば鎧立覆いあったの忘れてた。

まぁいいや最後につけよう。

前回と間が空き過ぎてちょっと感覚取り戻すのに時間掛りそう。

2012年03月05日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐草摺編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★草摺編

1 パーツを準備する

・1号→⑦威糸、⑧草摺(一の板)、⑨裏貼革

・2号→③草摺(二の板)、④草摺(三の板)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)

・3号→④威糸、⑤草摺(四の板)、⑥草摺(五の板)、⑦草摺(六の板用)、⑧裏貼革(四の板用)、⑨裏貼革(五の板用)、⑩裏貼革(六の板用)、⑪草摺チェックシート

・4号→③威糸

・5号→②威糸、⑧草摺(一の板)、⑨草摺(二の板)、⑩草摺(三の板)、⑪裏貼革(一の板用)、⑫裏貼革(二の板用)、⑬裏貼革(三の板用)

・6号→③威糸、④威糸(山吹)、⑤草摺(四の板)、⑥草摺(五の板)、⑦草摺(六の板用)、⑧裏貼革(四の板用)、⑨裏貼革(五の板用)、⑩裏貼革(六の板用)

・7号→③揺糸耳糸、⑤揺糸

・8号→⑥草摺(一の板)、⑦草摺(二の板)、⑧裏貼革(一の板用)、⑨裏貼革(二の板用)、⑩威糸

・9号→⑥草摺(三の板)、⑦草摺(四の板)、⑧裏貼革(三の板用)、⑨裏貼革(四の板用)

・10号→⑧草摺(五の板)、⑨草摺(六の板用)、⑩裏貼革(五の板用)、⑪裏貼革(六の板用)、⑭威糸(山吹)、⑮威糸

・11号→⑧裏貼革(一の板用)、⑨裏貼革(二の板用)、⑩裏貼革(三の板用)、⑪草摺(一の板)、⑫草摺(二の板)、⑬草摺(三の板)、⑮威糸

・14号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸(山吹)

・15号→②威糸、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑦草摺(一の板)、⑧草摺(二の板)、⑨草摺(三の板)

・18号→②威糸、③威糸(山吹)、⑤笠鞐、⑥責鞐、⑦草摺(四の板)、⑧草摺(五の板)、⑨草摺(六の板用)、⑩裏貼革(四の板用)、⑪裏貼革(五の板用)、⑫裏貼革(六の板用)

・19号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑨威糸

・20号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸耳糸(山吹)、⑪笠鞐、⑫責鞐

・21号→②威糸、⑥草摺(一の板)、⑦草摺(二の板)、⑧草摺(三の板)、⑨裏貼革(一の板用)、⑩裏貼革(二の板用)、⑪裏貼革(三の板用)

・22号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸(山吹)

・23号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑦威糸

・24号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸(山吹)

・25号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑦威糸

・26号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸(山吹)、⑨威糸

・27号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑧威糸

・29号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑨威糸(山吹)

・30号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④草摺(四の板)、⑤草摺(五の板)、⑥草摺(六の板用)、⑦裏貼革(一の板用)、⑧裏貼革(二の板用)、⑨裏貼革(三の板用)、⑩裏貼革(四の板用)、⑪裏貼革(五の板用)、⑫裏貼革(六の板用)、⑬笠鞐、⑭責鞐、⑮威糸、⑯威糸(山吹)

・前胴、脇板、後胴

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、ピンセット、綿棒

・組み立てガイド

(1枚目に載せるの忘れた)

2 裏貼革を貼る

・草摺(一の板~六の板)×11、裏貼革(一の板用~六の板用)×11を用意します。

・つまようじを穴に差して板とシールの穴を合わせながら貼り合わせます(すべて同じようにします)

3 威糸をつくる

・「先程の残り分」等と長さが書いていない部分があるので、まず長さが分かっている部分から始めます。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・23号の威糸を20cmカットし、20cm分はしまっておきます。

・30号の威糸を150cmカットし、残りは別にしておきます。

・1号、5号、8号、11号、15号、19号(待受で残った分)、21号、23号(先程の残り分)、25号、27号、30号(先程カットした分)を3等分(約50cm)にカットします(33本出来ます)

・よく見ると分かるけど、威糸には裏と表があるので、端が若干内側向いてる方を谷になるようにします(写真で裏表を比べるのはちょっと無理でした)

・威糸の先端の片側を1cm程斜めにカットし、つまようじで先端から2cm程ほぐし、先程と反対側を斜めに1cmカットします。

・木工用ボンドを指に取って威糸が平らになるように塗りつけ、二つ折りにしてよじって尖らせます。

・二つ折りの山、谷側が同じ面になるように注意しながら、反対側も同じように作業します(33本すべてします)

4 威糸をつくる2

・3号、6号、10号、14号、18号、20号、22号、24号、26号、29号、30号(先程別にしておいた分)の威糸を用意します。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・先程と同じように威糸の先を尖らせ、反対側は壺留にします(11本すべてします)

5 威糸をつくる3

・4号、6号、10号、14号、18号、20号、22号、24号、26号、29号、30号の威糸(山吹色)を用意します。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・先程と同じように威糸の先を尖らせ、反対側は壺留にします(11本すべてします)

6 畦目と菱縫をつくる

・板を繋げるのは一気に作業したいので、先に畦目と菱縫をする事にします。

・4で作った威糸(11本)と六の板(11枚)と3号のガイドを用意します。

・威糸は号によって長さが違い、残り分を他で使用したりするので、カットした際に分かるようにしておきます。

・ガイド通りに表が山折、裏が谷折になるように六の板に威糸を通します。

・最後の穴を通した後、玉結びをして余った部分をカットし、ボンドを塗ってピンセットで形を整えて固めます(私は最初の壺留とのバランスが気に入らなかったので玉結びではなく壺留にしました)

・残った威糸をガイド通りに裏表が山折になるように六の板に通します。

・最後まで通したらボンドを塗って固め、余った糸をカットします(11枚すべてします)

・残った威糸は別にしておきます。

7 草摺を繋げる

・3で作った威糸(33本)、一の板~六の板(66枚)、草摺チェックシート、2号、3号、4号のガイドを用意します。

・2号と3号のガイド通りに草摺チェックシートに合わせながら繋げます。

※4号のガイドに載ってる素懸威でした方がいいです(適当に何かに引っ掛ければいいです)

・六の板の最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットし、ボンドで固め、ピンセットで整えます。

・綿棒に水を含ませて菱縫部分を水で濡らし、指で押し潰します。

8 草摺を繋げる2

・5で作った威糸(山吹色11本)と7で繋げた草摺(11間)、4号、18号、30号のガイドを用意します。

・威糸は号によって長さが違い、残り分を他で使用したりするので、カットした際に分かるようにしておきます。

・威糸の長さに注意しながら4号のガイド通りに威糸を通し、最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットしてボンドで固め、ピンセットで整え、威糸のカットした部分を壺留にし、反対側も同じように作業します(8間)

・威糸の長さに注意しながら18号のガイド通りに威糸を通し、最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットしてボンドで固め、ピンセットで整え、威糸のカットした部分を壺留にし、反対側も同じように作業します(2間)

・威糸の長さに注意しながら30号のガイド通りに威糸を通し、最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットしてボンドで固め、ピンセットで整え、威糸のカットした部分を壺留にし、反対側も同じように作業します(1間)

9 草摺と胴を繋げる

・残った威糸すべてと7号の揺糸耳糸、揺糸、7号、10号、14号、18号、20号、22号、24号、26号、29号、30号のガイドを用意します。

・残った威糸のカット部分を壺留にし、揺糸耳糸、揺糸は片方を尖らせ、反対側を壺留にします。

・7号から順番にガイド通りに、山折谷折に気をつけながら草摺と胴を繋げていきます。

・18号分は笠鞐と責鞐をつけ、残った威糸(山吹)はしまっておきます。

・20号分は笠鞐と責鞐をつけ、残った威糸はしまっておきます。

・22号の残った威糸(山吹)はしまっておきます。

・26号の残った威糸(山吹)はしまっておきます。

・30号分は笠鞐と責鞐をつけます。

※しまったものと別に余った威糸は何かあった時の為(引っ掛けて切れた等)にとっておくといいです。

10 草摺完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

作業再開。

草摺長かったー

でもこれで大分パーツ減ったな。

胴の部分ももう少しで終わりだ。

それにしても指紋が汚いなぁ(笑)

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★草摺編

1 パーツを準備する

・1号→⑦威糸、⑧草摺(一の板)、⑨裏貼革

・2号→③草摺(二の板)、④草摺(三の板)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)

・3号→④威糸、⑤草摺(四の板)、⑥草摺(五の板)、⑦草摺(六の板用)、⑧裏貼革(四の板用)、⑨裏貼革(五の板用)、⑩裏貼革(六の板用)、⑪草摺チェックシート

・4号→③威糸

・5号→②威糸、⑧草摺(一の板)、⑨草摺(二の板)、⑩草摺(三の板)、⑪裏貼革(一の板用)、⑫裏貼革(二の板用)、⑬裏貼革(三の板用)

・6号→③威糸、④威糸(山吹)、⑤草摺(四の板)、⑥草摺(五の板)、⑦草摺(六の板用)、⑧裏貼革(四の板用)、⑨裏貼革(五の板用)、⑩裏貼革(六の板用)

・7号→③揺糸耳糸、⑤揺糸

・8号→⑥草摺(一の板)、⑦草摺(二の板)、⑧裏貼革(一の板用)、⑨裏貼革(二の板用)、⑩威糸

・9号→⑥草摺(三の板)、⑦草摺(四の板)、⑧裏貼革(三の板用)、⑨裏貼革(四の板用)

・10号→⑧草摺(五の板)、⑨草摺(六の板用)、⑩裏貼革(五の板用)、⑪裏貼革(六の板用)、⑭威糸(山吹)、⑮威糸

・11号→⑧裏貼革(一の板用)、⑨裏貼革(二の板用)、⑩裏貼革(三の板用)、⑪草摺(一の板)、⑫草摺(二の板)、⑬草摺(三の板)、⑮威糸

・14号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸(山吹)

・15号→②威糸、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑦草摺(一の板)、⑧草摺(二の板)、⑨草摺(三の板)

・18号→②威糸、③威糸(山吹)、⑤笠鞐、⑥責鞐、⑦草摺(四の板)、⑧草摺(五の板)、⑨草摺(六の板用)、⑩裏貼革(四の板用)、⑪裏貼革(五の板用)、⑫裏貼革(六の板用)

・19号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑨威糸

・20号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸耳糸(山吹)、⑪笠鞐、⑫責鞐

・21号→②威糸、⑥草摺(一の板)、⑦草摺(二の板)、⑧草摺(三の板)、⑨裏貼革(一の板用)、⑩裏貼革(二の板用)、⑪裏貼革(三の板用)

・22号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸(山吹)

・23号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑦威糸

・24号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑧威糸(山吹)

・25号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑦威糸

・26号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸(山吹)、⑨威糸

・27号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④裏貼革(一の板用)、⑤裏貼革(二の板用)、⑥裏貼革(三の板用)、⑧威糸

・29号→①草摺(四の板)、②草摺(五の板)、③草摺(六の板用)、④裏貼革(四の板用)、⑤裏貼革(五の板用)、⑥裏貼革(六の板用)、⑦威糸、⑨威糸(山吹)

・30号→①草摺(一の板)、②草摺(二の板)、③草摺(三の板)、④草摺(四の板)、⑤草摺(五の板)、⑥草摺(六の板用)、⑦裏貼革(一の板用)、⑧裏貼革(二の板用)、⑨裏貼革(三の板用)、⑩裏貼革(四の板用)、⑪裏貼革(五の板用)、⑫裏貼革(六の板用)、⑬笠鞐、⑭責鞐、⑮威糸、⑯威糸(山吹)

・前胴、脇板、後胴

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、ピンセット、綿棒

・組み立てガイド

(1枚目に載せるの忘れた)

2 裏貼革を貼る

・草摺(一の板~六の板)×11、裏貼革(一の板用~六の板用)×11を用意します。

・つまようじを穴に差して板とシールの穴を合わせながら貼り合わせます(すべて同じようにします)

3 威糸をつくる

・「先程の残り分」等と長さが書いていない部分があるので、まず長さが分かっている部分から始めます。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・23号の威糸を20cmカットし、20cm分はしまっておきます。

・30号の威糸を150cmカットし、残りは別にしておきます。

・1号、5号、8号、11号、15号、19号(待受で残った分)、21号、23号(先程の残り分)、25号、27号、30号(先程カットした分)を3等分(約50cm)にカットします(33本出来ます)

・よく見ると分かるけど、威糸には裏と表があるので、端が若干内側向いてる方を谷になるようにします(写真で裏表を比べるのはちょっと無理でした)

・威糸の先端の片側を1cm程斜めにカットし、つまようじで先端から2cm程ほぐし、先程と反対側を斜めに1cmカットします。

・木工用ボンドを指に取って威糸が平らになるように塗りつけ、二つ折りにしてよじって尖らせます。

・二つ折りの山、谷側が同じ面になるように注意しながら、反対側も同じように作業します(33本すべてします)

4 威糸をつくる2

・3号、6号、10号、14号、18号、20号、22号、24号、26号、29号、30号(先程別にしておいた分)の威糸を用意します。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・先程と同じように威糸の先を尖らせ、反対側は壺留にします(11本すべてします)

5 威糸をつくる3

・4号、6号、10号、14号、18号、20号、22号、24号、26号、29号、30号の威糸(山吹色)を用意します。

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・先程と同じように威糸の先を尖らせ、反対側は壺留にします(11本すべてします)

6 畦目と菱縫をつくる

・板を繋げるのは一気に作業したいので、先に畦目と菱縫をする事にします。

・4で作った威糸(11本)と六の板(11枚)と3号のガイドを用意します。

・威糸は号によって長さが違い、残り分を他で使用したりするので、カットした際に分かるようにしておきます。

・ガイド通りに表が山折、裏が谷折になるように六の板に威糸を通します。

・最後の穴を通した後、玉結びをして余った部分をカットし、ボンドを塗ってピンセットで形を整えて固めます(私は最初の壺留とのバランスが気に入らなかったので玉結びではなく壺留にしました)

・残った威糸をガイド通りに裏表が山折になるように六の板に通します。

・最後まで通したらボンドを塗って固め、余った糸をカットします(11枚すべてします)

・残った威糸は別にしておきます。

7 草摺を繋げる

・3で作った威糸(33本)、一の板~六の板(66枚)、草摺チェックシート、2号、3号、4号のガイドを用意します。

・2号と3号のガイド通りに草摺チェックシートに合わせながら繋げます。

※4号のガイドに載ってる素懸威でした方がいいです(適当に何かに引っ掛ければいいです)

・六の板の最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットし、ボンドで固め、ピンセットで整えます。

・綿棒に水を含ませて菱縫部分を水で濡らし、指で押し潰します。

8 草摺を繋げる2

・5で作った威糸(山吹色11本)と7で繋げた草摺(11間)、4号、18号、30号のガイドを用意します。

・威糸は号によって長さが違い、残り分を他で使用したりするので、カットした際に分かるようにしておきます。

・威糸の長さに注意しながら4号のガイド通りに威糸を通し、最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットしてボンドで固め、ピンセットで整え、威糸のカットした部分を壺留にし、反対側も同じように作業します(8間)

・威糸の長さに注意しながら18号のガイド通りに威糸を通し、最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットしてボンドで固め、ピンセットで整え、威糸のカットした部分を壺留にし、反対側も同じように作業します(2間)

・威糸の長さに注意しながら30号のガイド通りに威糸を通し、最後の穴まで通したら、玉結びにして余った部分をカットしてボンドで固め、ピンセットで整え、威糸のカットした部分を壺留にし、反対側も同じように作業します(1間)

9 草摺と胴を繋げる

・残った威糸すべてと7号の揺糸耳糸、揺糸、7号、10号、14号、18号、20号、22号、24号、26号、29号、30号のガイドを用意します。

・残った威糸のカット部分を壺留にし、揺糸耳糸、揺糸は片方を尖らせ、反対側を壺留にします。

・7号から順番にガイド通りに、山折谷折に気をつけながら草摺と胴を繋げていきます。

・18号分は笠鞐と責鞐をつけ、残った威糸(山吹)はしまっておきます。

・20号分は笠鞐と責鞐をつけ、残った威糸はしまっておきます。

・22号の残った威糸(山吹)はしまっておきます。

・26号の残った威糸(山吹)はしまっておきます。

・30号分は笠鞐と責鞐をつけます。

※しまったものと別に余った威糸は何かあった時の為(引っ掛けて切れた等)にとっておくといいです。

10 草摺完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

作業再開。

草摺長かったー

でもこれで大分パーツ減ったな。

胴の部分ももう少しで終わりだ。

それにしても指紋が汚いなぁ(笑)

2012年02月04日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐胴編(合当理・待受・肩当)‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(合当理・待受・肩当)

1 パーツを準備する

・19号→⑦合当理、⑧待受の布団、⑨威糸、⑩留緒2本

・21号→①肩当、③麻糸、④糸通し、⑤針

・後胴、肩上

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、油性黒マジック、マスキングテープ

・組み立てガイド

2 合当理をつける

・留緒(2本)の先を片側だけ斜めに1cm程カットします。

・留緒を合当理の表から穴に通し、裏の穴から出し、左右同じ長さになるように調整します(もう一方も同じようにします)

・後胴の上部の穴に留緒を通して2度結びます。

・余分な部分をカットします(ガイドには無いけど、ボンドで固めてもいいかもしれないです)

・もう一方も同じようにします。

3 待受の布団をつける

・威糸を45cmカットし、残りはしまっておきます。

・威糸の両端を斜めにカットしてボンドをつけて尖らせます。

・待受の布団の穴をボンドで接着します。

・油性マジックで上から1.8cm、左右からから2.3cmの位置に印をつけます。

・印をつけたところを目打ちで穴を開けます。

・威糸を穴に通し、左右の長さを調整します。

・ガイドの通りに後胴の下部の穴に威糸を通し、再び待受の布団に通して引っ張って固定させます。

4 肩当をつける

・麻糸を100cmカットし、針に通して二重にして玉結びにします。

・肩当の穴をボンドで接着します。

・肩上を後胴につけます。

・マスキングテープで肩当を後胴に固定します。

・ガイドの通りに後胴上部の穴と肩当を糸で固定します。

・ガイドの通りに肩上の穴と肩当を糸で固定します。

5 合当理・待受・肩当完成

ここまでの組み立ては結構前に終わってたんだけど、写真の加工が面倒で放置してた。

肩当じゃなくて受筒を一緒に組み立てたかったんだけど、まだパーツが届いてなかったのでこの組み合わせでやりました。

手が痛くて中断中だから、今のところここまでしか作業進んでない。

早く続きがやりたいな。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(合当理・待受・肩当)

1 パーツを準備する

・19号→⑦合当理、⑧待受の布団、⑨威糸、⑩留緒2本

・21号→①肩当、③麻糸、④糸通し、⑤針

・後胴、肩上

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、油性黒マジック、マスキングテープ

・組み立てガイド

2 合当理をつける

・留緒(2本)の先を片側だけ斜めに1cm程カットします。

・留緒を合当理の表から穴に通し、裏の穴から出し、左右同じ長さになるように調整します(もう一方も同じようにします)

・後胴の上部の穴に留緒を通して2度結びます。

・余分な部分をカットします(ガイドには無いけど、ボンドで固めてもいいかもしれないです)

・もう一方も同じようにします。

3 待受の布団をつける

・威糸を45cmカットし、残りはしまっておきます。

・威糸の両端を斜めにカットしてボンドをつけて尖らせます。

・待受の布団の穴をボンドで接着します。

・油性マジックで上から1.8cm、左右からから2.3cmの位置に印をつけます。

・印をつけたところを目打ちで穴を開けます。

・威糸を穴に通し、左右の長さを調整します。

・ガイドの通りに後胴の下部の穴に威糸を通し、再び待受の布団に通して引っ張って固定させます。

4 肩当をつける

・麻糸を100cmカットし、針に通して二重にして玉結びにします。

・肩当の穴をボンドで接着します。

・肩上を後胴につけます。

・マスキングテープで肩当を後胴に固定します。

・ガイドの通りに後胴上部の穴と肩当を糸で固定します。

・ガイドの通りに肩上の穴と肩当を糸で固定します。

5 合当理・待受・肩当完成

ここまでの組み立ては結構前に終わってたんだけど、写真の加工が面倒で放置してた。

肩当じゃなくて受筒を一緒に組み立てたかったんだけど、まだパーツが届いてなかったのでこの組み合わせでやりました。

手が痛くて中断中だから、今のところここまでしか作業進んでない。

早く続きがやりたいな。

2012年02月02日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐胴編(栓・高紐)‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(栓・高紐)

1 パーツを準備する

・7号→④栓付け緒、⑥栓

・8号→②栓付け緒、⑤栓

・9号→②栓、⑤栓付け緒

・10号→②栓、⑥責鞐、⑫栓の緒、⑬高紐

・11号→④責鞐、⑥栓、⑭高紐、⑯栓の緒

・15号→①高紐、③笠鞐

・16号→③栓付け緒、④栓

・前胴、脇板、後胴、肩上

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、セロハンテープ、黒い糸

・組み立てガイド

(一枚目に忘れた)

2 栓付け緒を作る

・栓付け緒(栓の緒含む)を用意します。

・束ねテープを外します(先端のテープは片方だけでいいです)

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・先端2cm程をつまようじでほぐします。

・ほぐした部分の両脇を1cm程斜めにカットして、木工用ボンドで尖らせるように固めます。

・尖らせた反対側を、先端から結び目まで16~17cmになるように結びます。

・結び目から余った部分をカットし、ほぐれないように木工用ボンドで固めます。

3 栓をつける

・脇板、後胴、栓、上で作った栓付け緒を用意します。

・作った栓付け緒を栓の穴に通します(残りも同じようにします)

・栓付け緒(栓が長いもの)を胴射向の穴に表から通し、栓から13cmの位置で結びます。

・結び目から余った部分をカットし、ほぐれないように木工用ボンドで固めます(もう一方も同じようにします)

・馬手脇板(前後)も同じようにします。

・栓付け緒(栓が短いもの)を後胴の穴に表から通し、栓から10cmの位置で結びます。

・結び目から余った部分をカットし、ほぐれないように木工用ボンドで固めます(もう一方も同じようにします)

4 高紐をつける

・高紐を用意します。

・束ねテープを外します(先端のテープは片方だけでいいです)

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・一番長い高紐を2等分にカットし、カットしてほぐれている側を3cm程つまようじでほぐし、両サイドを斜めにカットしてセロハンテープを捻りながら尖るように巻き付けます(もう一方も同じようにします)

・残りの2本の高紐は先端のテープを外した側を4cm程つまようじでほぐし、両サイドを斜めにカットしてセロハンテープを捻りながら尖るように巻き付けます。

・どちらからでもいいですが、肩上からやりたいので、ガイド通りに肩上の穴に通し、責鞐を付けて穴から4cmの位置にし、左右の紐の長さを調整します。

・木瓜結びにします(もう一方も同じようにします)

・次に前胴をします。

・ガイド通りに前胴の穴に通し、笠鞐を付けて穴から3.5cmの位置にし、左右の紐の長さを調整します。

・木瓜結びにします(もう一方も同じようにします)

※木瓜結びのボンド留めが取れてしまう場合は、紐の中央に糸をジグザグに貫通させて2本を固定するといいです。

5 栓・高紐完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

手が痛いので中断中。

穴が小さいので、結構細く尖らせないと入らないね。

木瓜結びする時はボンドがちゃんと固まるまで待たないと外れちゃうね。

基本、さっさと進みたい人だから待つの苦手だ。

他の作業する時にどうせ外す事になるのでまだ組み立てません。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(栓・高紐)

1 パーツを準備する

・7号→④栓付け緒、⑥栓

・8号→②栓付け緒、⑤栓

・9号→②栓、⑤栓付け緒

・10号→②栓、⑥責鞐、⑫栓の緒、⑬高紐

・11号→④責鞐、⑥栓、⑭高紐、⑯栓の緒

・15号→①高紐、③笠鞐

・16号→③栓付け緒、④栓

・前胴、脇板、後胴、肩上

・つまようじ、はさみ、木工用ボンド、メジャー、セロハンテープ、黒い糸

・組み立てガイド

(一枚目に忘れた)

2 栓付け緒を作る

・栓付け緒(栓の緒含む)を用意します。

・束ねテープを外します(先端のテープは片方だけでいいです)

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・先端2cm程をつまようじでほぐします。

・ほぐした部分の両脇を1cm程斜めにカットして、木工用ボンドで尖らせるように固めます。

・尖らせた反対側を、先端から結び目まで16~17cmになるように結びます。

・結び目から余った部分をカットし、ほぐれないように木工用ボンドで固めます。

3 栓をつける

・脇板、後胴、栓、上で作った栓付け緒を用意します。

・作った栓付け緒を栓の穴に通します(残りも同じようにします)

・栓付け緒(栓が長いもの)を胴射向の穴に表から通し、栓から13cmの位置で結びます。

・結び目から余った部分をカットし、ほぐれないように木工用ボンドで固めます(もう一方も同じようにします)

・馬手脇板(前後)も同じようにします。

・栓付け緒(栓が短いもの)を後胴の穴に表から通し、栓から10cmの位置で結びます。

・結び目から余った部分をカットし、ほぐれないように木工用ボンドで固めます(もう一方も同じようにします)

4 高紐をつける

・高紐を用意します。

・束ねテープを外します(先端のテープは片方だけでいいです)

・束ねあとが気になる人は蒸気を当てたり湯通ししたり、巻き直したりするといいです(私は気にしないのでそのまま)

・一番長い高紐を2等分にカットし、カットしてほぐれている側を3cm程つまようじでほぐし、両サイドを斜めにカットしてセロハンテープを捻りながら尖るように巻き付けます(もう一方も同じようにします)

・残りの2本の高紐は先端のテープを外した側を4cm程つまようじでほぐし、両サイドを斜めにカットしてセロハンテープを捻りながら尖るように巻き付けます。

・どちらからでもいいですが、肩上からやりたいので、ガイド通りに肩上の穴に通し、責鞐を付けて穴から4cmの位置にし、左右の紐の長さを調整します。

・木瓜結びにします(もう一方も同じようにします)

・次に前胴をします。

・ガイド通りに前胴の穴に通し、笠鞐を付けて穴から3.5cmの位置にし、左右の紐の長さを調整します。

・木瓜結びにします(もう一方も同じようにします)

※木瓜結びのボンド留めが取れてしまう場合は、紐の中央に糸をジグザグに貫通させて2本を固定するといいです。

5 栓・高紐完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

手が痛いので中断中。

穴が小さいので、結構細く尖らせないと入らないね。

木瓜結びする時はボンドがちゃんと固まるまで待たないと外れちゃうね。

基本、さっさと進みたい人だから待つの苦手だ。

他の作業する時にどうせ外す事になるのでまだ組み立てません。

2012年01月27日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐胴編(肩上)‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(肩上)

1 パーツを準備する

・10号→①肩上(右)、③小鰭の栓、④杏葉の栓、⑤小鰭、⑦杏葉

・11号→①小鰭、②肩上(左)、③杏葉、⑤小鰭の栓、⑦杏葉の栓

・瞬間接着剤(ゼリータイプ)、つまようじ

・組み立てガイド

2 組み立て

・保護用ビニールを剥がします。

・右側の肩上と小鰭の蝶番の穴に栓を差し込みます

・左側も同じようにします(左右どちらからでもいいです)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・右側の杏葉の穴につまようじで接着剤をはみ出さないように塗ります(左右塗る場所が違うので注意)

・肩上に杏葉を合わせ、杏葉の栓を小鰭側から差し込みます。

・瞬間接着剤がはみ出してしまった場合はすぐに取り除きましょう。

・左側も同じようにします(接着剤を塗る場所と栓の差し込み方向は右と逆です)

3 肩上完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

高紐と栓は後回しにしました。

今回のはあっという間に出来たな。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(肩上)

1 パーツを準備する

・10号→①肩上(右)、③小鰭の栓、④杏葉の栓、⑤小鰭、⑦杏葉

・11号→①小鰭、②肩上(左)、③杏葉、⑤小鰭の栓、⑦杏葉の栓

・瞬間接着剤(ゼリータイプ)、つまようじ

・組み立てガイド

2 組み立て

・保護用ビニールを剥がします。

・右側の肩上と小鰭の蝶番の穴に栓を差し込みます

・左側も同じようにします(左右どちらからでもいいです)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・右側の杏葉の穴につまようじで接着剤をはみ出さないように塗ります(左右塗る場所が違うので注意)

・肩上に杏葉を合わせ、杏葉の栓を小鰭側から差し込みます。

・瞬間接着剤がはみ出してしまった場合はすぐに取り除きましょう。

・左側も同じようにします(接着剤を塗る場所と栓の差し込み方向は右と逆です)

3 肩上完成

・眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

高紐と栓は後回しにしました。

今回のはあっという間に出来たな。

2012年01月24日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐胴編(後胴)‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(後胴)

1 パーツを準備する

・16号→①後胴(中央)、②後胴(右)、⑤蝶番

・17号→①後胴(左)、②押付板、③蝶番

・多用途タイプ接着剤、つまようじ、洗濯バサミ

・組み立てガイド

2 接着

※前胴、脇板と同じ作業です。

・保護用ビニールを剥がします。

・接着面を確認し、ホコリや汚れ(油分)を除きます。

・接着面がつるつるなので、接着剤の種類によってはくっつきが悪い場合があります。

・そういう場合や、より強力に接着したい場合は、接着面をヤスリでザラザラにします。

・多用途タイプではなく、もっと強力な接着剤でもいいと思います(私は2液混合タイプにしました)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・胴を接着固定した後に蝶番を接着しようとすると、洗濯バサミが外れそうなので先に蝶番を接着します。

・つまようじですくって後胴(右)→蝶番(右)→後胴(左)→蝶番(左)の順に接着面に塗って少し放置します。

・順番通りにすると、蝶番(左)に接着剤を塗り終わる頃には、右の後胴と蝶番の接着剤が丁度いい具合になっているので、接着して洗濯バサミで固定します。

・左側も同じように接着固定します。

・24時間放置してもいいですが、多少くっつけば大丈夫なので、後胴(中央)と接着します。

・固定しながら接着剤を塗ろうとすると洗濯バサミが外れそうなので、左右一気に接着する事にします。

・後胴(中央)の両サイド→後胴(右)→後胴(左)の順に接着剤を塗って少し放置します。

・後胴(右)の接着剤が丁度いい具合になったら圧着するように接着して、後胴(左)も接着したら洗濯バサミで固定して24時間放置します(押付板は完全にくっついた後に接着した方がいいです)

・24時間放置後、押付板を同じように接着固定して、24時間放置します。

3 後胴完成

・24時間放置後、洗濯バサミを外し、眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

今回もいくつか後回しにしました。

色々反射して写ってますが気にしないで下さい(笑)

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(後胴)

1 パーツを準備する

・16号→①後胴(中央)、②後胴(右)、⑤蝶番

・17号→①後胴(左)、②押付板、③蝶番

・多用途タイプ接着剤、つまようじ、洗濯バサミ

・組み立てガイド

2 接着

※前胴、脇板と同じ作業です。

・保護用ビニールを剥がします。

・接着面を確認し、ホコリや汚れ(油分)を除きます。

・接着面がつるつるなので、接着剤の種類によってはくっつきが悪い場合があります。

・そういう場合や、より強力に接着したい場合は、接着面をヤスリでザラザラにします。

・多用途タイプではなく、もっと強力な接着剤でもいいと思います(私は2液混合タイプにしました)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・胴を接着固定した後に蝶番を接着しようとすると、洗濯バサミが外れそうなので先に蝶番を接着します。

・つまようじですくって後胴(右)→蝶番(右)→後胴(左)→蝶番(左)の順に接着面に塗って少し放置します。

・順番通りにすると、蝶番(左)に接着剤を塗り終わる頃には、右の後胴と蝶番の接着剤が丁度いい具合になっているので、接着して洗濯バサミで固定します。

・左側も同じように接着固定します。

・24時間放置してもいいですが、多少くっつけば大丈夫なので、後胴(中央)と接着します。

・固定しながら接着剤を塗ろうとすると洗濯バサミが外れそうなので、左右一気に接着する事にします。

・後胴(中央)の両サイド→後胴(右)→後胴(左)の順に接着剤を塗って少し放置します。

・後胴(右)の接着剤が丁度いい具合になったら圧着するように接着して、後胴(左)も接着したら洗濯バサミで固定して24時間放置します(押付板は完全にくっついた後に接着した方がいいです)

・24時間放置後、押付板を同じように接着固定して、24時間放置します。

3 後胴完成

・24時間放置後、洗濯バサミを外し、眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

今回もいくつか後回しにしました。

色々反射して写ってますが気にしないで下さい(笑)

2012年01月20日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐胴編(脇板)‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(脇板)

1 パーツを準備する

・7号→①胴射向、②脇板射向、⑦蝶番(前)、⑧蝶番(後)

・8号→①馬手脇板、③馬手胴、④蝶番

・9号→①馬手脇板(後部)、③馬手胴、④蝶番

・多用途タイプ接着剤、つまようじ、洗濯バサミ

・組み立てガイド

2 接着

※前胴と同じ作業です。

・保護用ビニールを剥がします。

・接着面を確認し、ホコリや汚れ(油分)を除きます。

・接着面がつるつるなので、接着剤の種類によってはくっつきが悪い場合があります。

・そういう場合や、より強力に接着したい場合は、接着面をヤスリでザラザラにします。

・多用途タイプではなく、もっと強力な接着剤でもいいと思います(私は2液混合タイプにしました)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・つまようじですくって胴射向と脇板射向の接着面に塗って少し放置します。

・放置している間に馬手脇板と馬手胴にも接着剤をつけて、待ち時間を無駄にしないようにします(接着の順番はどれからでもいいです)

・接着面を合わせ、両方の接着面をしっかり押して接着し、洗濯バサミで固定します。

・蝶番も間違えないように確認し、同じように接着し、固定します。

・接着剤によって接着時間は違いますが、24時間放置すれば大丈夫です。

3 脇板完成

・24時間放置後、洗濯バサミを外し、眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

栓は後回しにしました。

高紐とかと後でまとめてやります。

前胴と同じで接着だけなので写真少なめにしました。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(脇板)

1 パーツを準備する

・7号→①胴射向、②脇板射向、⑦蝶番(前)、⑧蝶番(後)

・8号→①馬手脇板、③馬手胴、④蝶番

・9号→①馬手脇板(後部)、③馬手胴、④蝶番

・多用途タイプ接着剤、つまようじ、洗濯バサミ

・組み立てガイド

2 接着

※前胴と同じ作業です。

・保護用ビニールを剥がします。

・接着面を確認し、ホコリや汚れ(油分)を除きます。

・接着面がつるつるなので、接着剤の種類によってはくっつきが悪い場合があります。

・そういう場合や、より強力に接着したい場合は、接着面をヤスリでザラザラにします。

・多用途タイプではなく、もっと強力な接着剤でもいいと思います(私は2液混合タイプにしました)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・つまようじですくって胴射向と脇板射向の接着面に塗って少し放置します。

・放置している間に馬手脇板と馬手胴にも接着剤をつけて、待ち時間を無駄にしないようにします(接着の順番はどれからでもいいです)

・接着面を合わせ、両方の接着面をしっかり押して接着し、洗濯バサミで固定します。

・蝶番も間違えないように確認し、同じように接着し、固定します。

・接着剤によって接着時間は違いますが、24時間放置すれば大丈夫です。

3 脇板完成

・24時間放置後、洗濯バサミを外し、眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

栓は後回しにしました。

高紐とかと後でまとめてやります。

前胴と同じで接着だけなので写真少なめにしました。

2012年01月17日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐胴編(前胴)‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(前胴)

1 パーツを準備する

・4号→①前胴、②胸板、④蝶番(左)、⑤蝶番(右)

・多用途タイプ接着剤、つまようじ、洗濯バサミ

・組み立てガイド

2 接着

・前胴パーツの保護用ビニールを剥がします。

・接着面を確認し、ホコリや汚れ(油分)を除きます。

・接着面がつるつるなので、接着剤の種類によってはくっつきが悪い場合があります。

・そういう場合や、より強力に接着したい場合は、接着面をヤスリでザラザラにします。

・多用途タイプではなく、もっと強力な接着剤でもいいと思います(私は2液混合タイプにしました)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・つまようじですくって前胴と胸板の接着面に塗って少し放置します。

・接着剤によって待ち時間は違いますが、大体は指で触ってもくっつかないぐらいです。

・前胴と胸板の接着面を合わせ、両方の接着面をしっかり押して接着し、洗濯バサミで固定します。

・端だけ固定したら中央が浮きそうだったので、いつも使ってるクランプで中央も固定しました。

・蝶番の左右を間違えないように確認し、同じように接着し、固定します。

・接着剤によって接着時間は違いますが、24時間放置すれば大丈夫です。

4 前胴完成

・24時間放置後、洗濯バサミを外し、眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

どこまでやって完成って言っていいのかよく分かんないんだけど、高紐は後回しにしたので一応完成。

完成というかここまで完了って感じかも。

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★胴編(前胴)

1 パーツを準備する

・4号→①前胴、②胸板、④蝶番(左)、⑤蝶番(右)

・多用途タイプ接着剤、つまようじ、洗濯バサミ

・組み立てガイド

2 接着

・前胴パーツの保護用ビニールを剥がします。

・接着面を確認し、ホコリや汚れ(油分)を除きます。

・接着面がつるつるなので、接着剤の種類によってはくっつきが悪い場合があります。

・そういう場合や、より強力に接着したい場合は、接着面をヤスリでザラザラにします。

・多用途タイプではなく、もっと強力な接着剤でもいいと思います(私は2液混合タイプにしました)

・ガイドには紙に接着剤を出すと書いてありますが、先程剥がした保護用ビニールに出します(余計なゴミを出さずに済みます)

・つまようじですくって前胴と胸板の接着面に塗って少し放置します。

・接着剤によって待ち時間は違いますが、大体は指で触ってもくっつかないぐらいです。

・前胴と胸板の接着面を合わせ、両方の接着面をしっかり押して接着し、洗濯バサミで固定します。

・端だけ固定したら中央が浮きそうだったので、いつも使ってるクランプで中央も固定しました。

・蝶番の左右を間違えないように確認し、同じように接着し、固定します。

・接着剤によって接着時間は違いますが、24時間放置すれば大丈夫です。

4 前胴完成

・24時間放置後、洗濯バサミを外し、眼鏡クリーナーなどで指紋や汚れを拭き取ります(最終的に拭けばいいので今拭かなくても大丈夫です)

取りあえずここまで。

どこまでやって完成って言っていいのかよく分かんないんだけど、高紐は後回しにしたので一応完成。

完成というかここまで完了って感じかも。

2012年01月13日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐鎧立編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

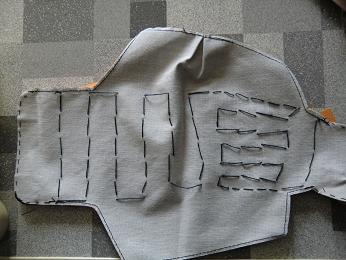

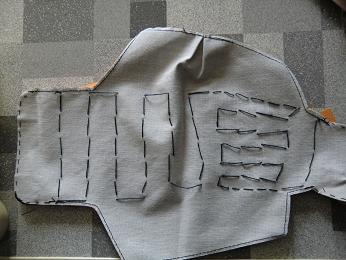

★鎧立編

1 パーツを準備する

・12号→①兜台芯木、②支柱2本、⑤芯木受け、⑥基台、付属の紙ヤスリ

・13号→①肩板、②芯木止め栓、③兜台、④緒からみ

・17号→④胴張棒2本

・組み立てガイド

(1枚目に胴張棒忘れた)

2 ヤスリがけ

・均一にヤスリがかけられるように、ヤスリを手頃なものに巻き付けます(丁度いい大きさにカットします)

・私はいつも使ってるハンドサンダーを使用します。

・兜芯木、支柱、芯木受け、緒からみ、胴張棒を用意します。

・ほぞ(突起部分)以外で触ってザラザラしている部分、木がささくれている部分、角が気になるのでヤスリをかけます。

・角にヤスリを当てて軽く撫でるように数回研磨すると、ささくれと角が落ちます。

・ザラザラしている部分は指で触って平らになるまで研磨します。

※ヤスリは一定方向に動かします(縦とか横とか色んな方向に動かすと削れ方が違う為、ザラザラになってしまいます)

3 仮差し込み

・パーツをすべて用意します。

・組み立てガイドを見ながら、穴に差し込んでみます。

・入らなかったほぞはヤスリで削るので、分かるように鉛筆で印をつけておきます。

・殆ど途中までしか入りませんでした。

4 ヤスリがけ2

・ガイド通りに組み立てながらヤスリがけすると、削りにくい部分が出てくるので、削ってもまだ組み立てないでおきます。

※「基台に支柱を差し込んでから、支柱上部のほぞを削るとなると削りにくいので、基台にはまだ差し込まないでおく」という事です。

・ほぞを削る場合は、写真のように紙ヤスリをほぞに当て、ヤスリではなく削るものを回転させるように動かして研磨します。

・支柱2本のほぞを基台の穴に合わせて削り、反対側のほぞを肩板の穴に合わせて削ります。

・芯木受けのほぞを支柱の穴に合わせて削ります。

・兜台芯木のほぞを兜台の穴に合わせて削ります。

・芯木止め栓は上から2つ目の穴が最適と書いてあるので、その穴に合わせて削ります。

・削るものを手に持って研磨し難い場合は、紙ヤスリを平面なところにテープで貼りつけ、ガイドの写真にもあるようにして削るものを動かして研磨します。

・緒からみの下底部分も同じように兜台芯木の穴に合わせて削ります。

・胴張棒も同じように支柱の穴に合わせて削ります。

※ほぞを削り過ぎると緩くなって抜けてしまうので少しずつ削り、その都度差し込んで確認します。

5 組み立て

・向き等に気をつけてガイド通りに組み立てます。

・回しながら差し込むとうまく入っていきます。

・緒からみは兜台芯木から4.5cm出ている状態が真ん中になります。

・胴張棒は支柱から6.6cm出ている状態が真ん中になります。

6 鎧立完成

以上、鎧立が完成しました。

基本、ガイド通りって言ってたのに初っ端から全然違う(笑)

ささくれとか角とか気になるんだよねー

ヤスリして、組み立てて、またヤスリして、組み立てて・・・って面倒臭いやり方してんなぁと思ったので、まとめてやりました。

まぁ、ヤスリして確認の差し込みを繰り返すのとあまり変わらないけどね。

ヤスリがけを2つに分けたのは、仮差し込みをする時にささくれが刺さったら嫌だから先にやっちゃおうと思ったからです。

写真撮りながら組み立てるって、中断するから結構時間ロスするな・・・

次はどこを作ろうかな~

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

参考になさる方は、一度全部読んで不要部分をカットした方がいいかもしれないです(ガイドに書いてない事をする時があります)

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★鎧立編

1 パーツを準備する

・12号→①兜台芯木、②支柱2本、⑤芯木受け、⑥基台、付属の紙ヤスリ

・13号→①肩板、②芯木止め栓、③兜台、④緒からみ

・17号→④胴張棒2本

・組み立てガイド

(1枚目に胴張棒忘れた)

2 ヤスリがけ

・均一にヤスリがかけられるように、ヤスリを手頃なものに巻き付けます(丁度いい大きさにカットします)

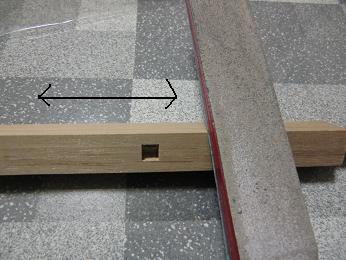

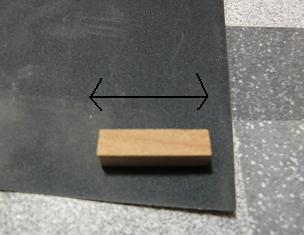

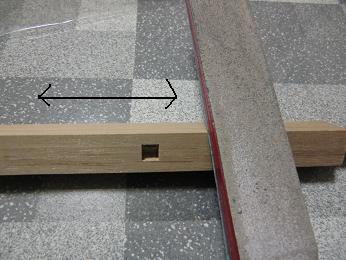

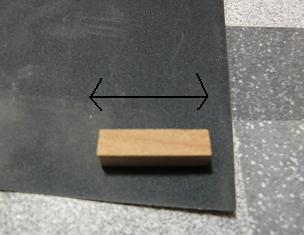

↓

・私はいつも使ってるハンドサンダーを使用します。

・兜芯木、支柱、芯木受け、緒からみ、胴張棒を用意します。

・ほぞ(突起部分)以外で触ってザラザラしている部分、木がささくれている部分、角が気になるのでヤスリをかけます。

・角にヤスリを当てて軽く撫でるように数回研磨すると、ささくれと角が落ちます。

・ザラザラしている部分は指で触って平らになるまで研磨します。

※ヤスリは一定方向に動かします(縦とか横とか色んな方向に動かすと削れ方が違う為、ザラザラになってしまいます)

3 仮差し込み

・パーツをすべて用意します。

・組み立てガイドを見ながら、穴に差し込んでみます。

・入らなかったほぞはヤスリで削るので、分かるように鉛筆で印をつけておきます。

・殆ど途中までしか入りませんでした。

4 ヤスリがけ2

・ガイド通りに組み立てながらヤスリがけすると、削りにくい部分が出てくるので、削ってもまだ組み立てないでおきます。

※「基台に支柱を差し込んでから、支柱上部のほぞを削るとなると削りにくいので、基台にはまだ差し込まないでおく」という事です。

・ほぞを削る場合は、写真のように紙ヤスリをほぞに当て、ヤスリではなく削るものを回転させるように動かして研磨します。

・支柱2本のほぞを基台の穴に合わせて削り、反対側のほぞを肩板の穴に合わせて削ります。

・芯木受けのほぞを支柱の穴に合わせて削ります。

・兜台芯木のほぞを兜台の穴に合わせて削ります。

・芯木止め栓は上から2つ目の穴が最適と書いてあるので、その穴に合わせて削ります。

・削るものを手に持って研磨し難い場合は、紙ヤスリを平面なところにテープで貼りつけ、ガイドの写真にもあるようにして削るものを動かして研磨します。

・緒からみの下底部分も同じように兜台芯木の穴に合わせて削ります。

・胴張棒も同じように支柱の穴に合わせて削ります。

※ほぞを削り過ぎると緩くなって抜けてしまうので少しずつ削り、その都度差し込んで確認します。

5 組み立て

・向き等に気をつけてガイド通りに組み立てます。

・回しながら差し込むとうまく入っていきます。

・緒からみは兜台芯木から4.5cm出ている状態が真ん中になります。

・胴張棒は支柱から6.6cm出ている状態が真ん中になります。

6 鎧立完成

以上、鎧立が完成しました。

基本、ガイド通りって言ってたのに初っ端から全然違う(笑)

ささくれとか角とか気になるんだよねー

ヤスリして、組み立てて、またヤスリして、組み立てて・・・って面倒臭いやり方してんなぁと思ったので、まとめてやりました。

まぁ、ヤスリして確認の差し込みを繰り返すのとあまり変わらないけどね。

ヤスリがけを2つに分けたのは、仮差し込みをする時にささくれが刺さったら嫌だから先にやっちゃおうと思ったからです。

写真撮りながら組み立てるって、中断するから結構時間ロスするな・・・

次はどこを作ろうかな~

2012年01月09日

「戦国甲冑をつくる」製作記‐準備編‐

★初めに

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★準備編

1 作業場所を準備する

・作業する平らで出来るだけ広い場所(机、フローリング、畳等々)を確保します。

・周囲は整理整頓しておきましょう。

・マット・シート系のものを敷くと、汚れ防止やごみ・カスを集めて捨てる時に便利です(新聞紙は手やパーツが黒くなってしまうので×)

・使い捨てしたい人はビニール袋を裂いて大きくしたものを敷くのがオススメです。

・他にクリアファイルや下敷き等も使えます(100均のもので十分です)

・汚れてもいい場所を確保している人は、何も敷かなくて大丈夫です。

2 作業環境を整える

・集中力が途切れると、上手くいくものも上手くいきません。

・音楽をかけるなり、防音するなり、お気に入りの椅子に座るなり、自分が一番集中出来る環境を作りましょう。

3 作業開始前に注意しておく事

・焦ったり、早く組み立てたいが為に、説明をよく読まずに作業すると失敗するので注意しましょう。

・組み立てガイド等の説明文は、作業しながら読むのではなく、一度全部読んでから作業開始する事をオススメします。

・「間違ったらパーツ買い直すからいいや~」って人はいいですが、それが嫌な人はとにかくしつこいぐらいに確認しましょう。

・似たような形のパーツ、パーツの左右、紐の太さや長さはよく間違えやすいので注意しましょう。

・小さいパーツはトレイやケースに入れておくと行方不明防止になります。

・上手くいかない時や集中力が切れた時は、失敗する可能性大なので作業を中断しましょう。

・やはり完成したものは綺麗な方がいいので、丁寧に作業する事を心掛けましょう。

以上、準備編終了

と、まぁこんな感じで始めました製作記。

初心者向けなら号順にやれよってツッコミは無しでお願いします(笑)

取りあえず今のところ思い付いた事を書いたけど、これからUPしていく記事にも色々と書いていく予定です。

作業順は私の組み立てたい部分からです。

時間のある時にチマチマ作業する予定なので、記事UPは不定期です。

でも、出来るだけ早く終わらせたいとは思ってます。

その為にまとめて作業して効率上げる事にした訳ですし。

という事で、次回はちゃんと何か組み立てます(笑)

デアゴスティーニ「戦国甲冑をつくる」の製作記です。

製作初心者の方からのリクエストもあったので、作業手順とか書いてみようかなと思います。

一応個人的に色々製作しているので出来るだけ分かりやすく、アドバイス等もあれば書こうかなと思ってます。

作業効率を上げる為、号順ではなく各部毎にまとめて作業していますので、複数号の複数パーツ使用と若干ややこしいかもしれません。

基本は組み立てガイド通りにしますが、たまに自己流で作業する時があります。

これから組み立てる予定の方で参考になさるのは構いませんが(なるかは不明ですが)、失敗した時の責任は負いませんのでご注意下さい。

まだ組み立てていない部分については質問されてもお答え出来ません。

★準備編

1 作業場所を準備する

・作業する平らで出来るだけ広い場所(机、フローリング、畳等々)を確保します。

・周囲は整理整頓しておきましょう。

・マット・シート系のものを敷くと、汚れ防止やごみ・カスを集めて捨てる時に便利です(新聞紙は手やパーツが黒くなってしまうので×)

・使い捨てしたい人はビニール袋を裂いて大きくしたものを敷くのがオススメです。

・他にクリアファイルや下敷き等も使えます(100均のもので十分です)

・汚れてもいい場所を確保している人は、何も敷かなくて大丈夫です。

2 作業環境を整える

・集中力が途切れると、上手くいくものも上手くいきません。

・音楽をかけるなり、防音するなり、お気に入りの椅子に座るなり、自分が一番集中出来る環境を作りましょう。

3 作業開始前に注意しておく事

・焦ったり、早く組み立てたいが為に、説明をよく読まずに作業すると失敗するので注意しましょう。

・組み立てガイド等の説明文は、作業しながら読むのではなく、一度全部読んでから作業開始する事をオススメします。

・「間違ったらパーツ買い直すからいいや~」って人はいいですが、それが嫌な人はとにかくしつこいぐらいに確認しましょう。

・似たような形のパーツ、パーツの左右、紐の太さや長さはよく間違えやすいので注意しましょう。

・小さいパーツはトレイやケースに入れておくと行方不明防止になります。

・上手くいかない時や集中力が切れた時は、失敗する可能性大なので作業を中断しましょう。

・やはり完成したものは綺麗な方がいいので、丁寧に作業する事を心掛けましょう。

以上、準備編終了

と、まぁこんな感じで始めました製作記。

初心者向けなら号順にやれよってツッコミは無しでお願いします(笑)

取りあえず今のところ思い付いた事を書いたけど、これからUPしていく記事にも色々と書いていく予定です。

作業順は私の組み立てたい部分からです。

時間のある時にチマチマ作業する予定なので、記事UPは不定期です。

でも、出来るだけ早く終わらせたいとは思ってます。

その為にまとめて作業して効率上げる事にした訳ですし。

という事で、次回はちゃんと何か組み立てます(笑)